排出量取引制度(GX-ETS)の開始まで半年を切り、CO2などの温室効果ガス(GHG)が、お金と同様の経済価値を持つ社会の実現が、いよいよ現実味を帯びてきました。

そんな「脱炭素社会の歩き方」として、3回に分けて、企業のGHG算定にまつわる動きを取り上げていきます。今回は、Scope3を説明します。

■Scope3とは

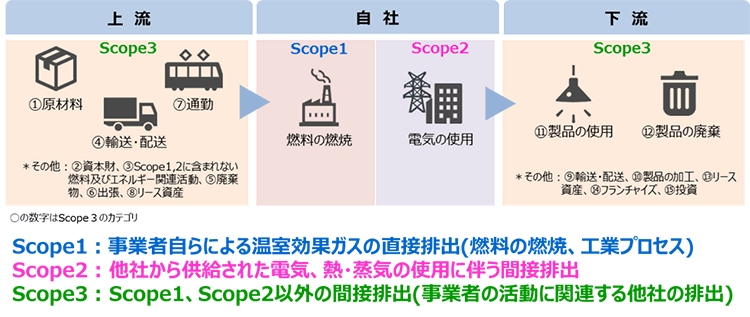

企業活動から排出されるGHGは、下図のように、Scope1(自社からの直接排出)・Scope2(他社から供給されたエネルギーによる間接排出)・Scope3(Scope1・2以外の間接排出)に分けられます。

自社の燃料や電力の消費量データと、物理量ベースの排出原単位(kgCO2e/kWhなど)を元に、比較的正確に計算できるScope1・2とは異なり、Scope3の正確な計算には、取引先が使用している原材料・エネルギーなどの種類や消費量のデータが必要となるため、これまで、Scope3の計算には、会計データと、金額ベースの排出原単位(kgCO2e/円など)が広く用いられてきました。

(出典)サプライチェーン排出量 概要資料

■Scope3算定に用いられる排出原単位

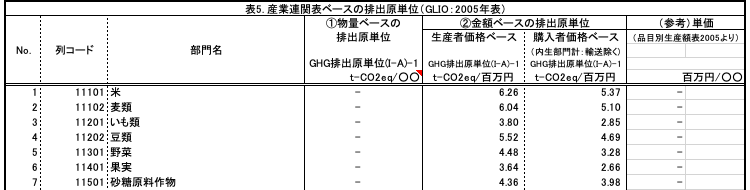

金額ベースの排出原単位は、国立環境研究所が開発した「産業連関表による環境負荷原単位データベース(3EID)」に基づくもので、環境省が提供している「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」で提供されている排出原単位も、これに基づいています(下表)。

この排出原単位を使えば、例えば、野菜を100万円生産者から購入した場合、その野菜の栽培などの過程で発生したGHG排出量は4.48tCO2eであることがわかり、会計データから、簡単にGHG排出量を計算することができます。

(出典)サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.5

■金額ベースの排出原単位の課題

このように、金額ベースの排出原単位は、非常に便利なものですが、産業連関表に基づく特性上、日本の“平均的な”製品や素材の排出原単位となり、個々の製品の生産過程の特徴を反映したものとはなっていません。つまり、地元で人手をかけて生産された有機野菜も、化学肥料・農薬・燃料をたくさん使って遠方で生産された野菜も、購入金額が同じであれば、GHG排出量は同じと計算されてしまいます。

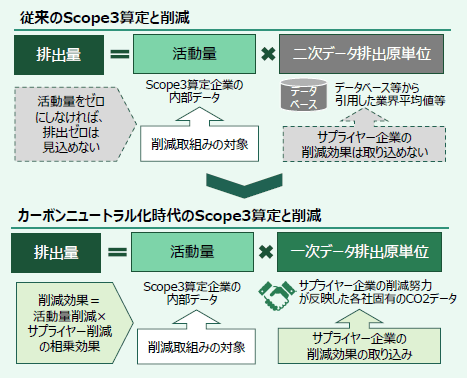

下図のように、金額ベースの「二次データ*排出原単位」に頼る場合、企業は活動量である購入金額を減らす(買わない・値引きさせる)しか、Scope3を削減する手段は無いことから、近年、大企業を中心に、Scope3の正確な把握と削減のために、サプライヤー企業に対して、「一次データ*排出原単位」の開示を求めるケースが増えてきています。

(出典)Green x Digital コンソーシアムCO2可視化フレームワークEdition 2.0.1

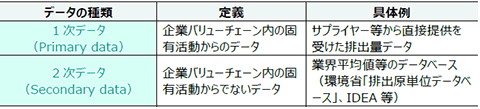

*一次データと二次データの定義(GHGプロトコル Scope3 Standardに基づく)

(出典)1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド Ver.1.0

■一次データ排出原単位

「一次データ排出原単位」とは、サプライヤー企業が、燃料や電力などの消費量データと、物理量ベースの排出原単位(kgCO2e/kWhなど)を元に計算した排出原単位です。

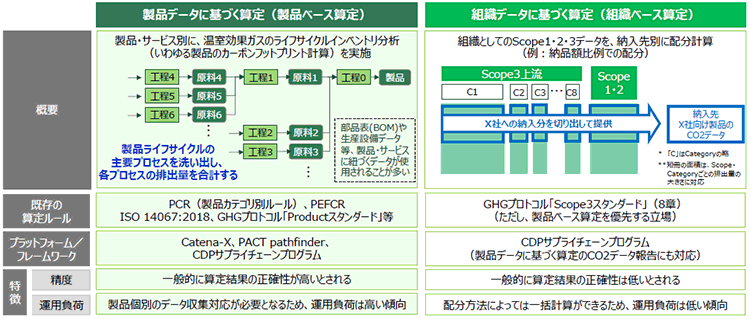

下図に示すように、一次データ排出原単位には、「製品ベース算定」と「組織ベース算定」の2種類があり、現状では、右側の「組織ベース算定」が用いられることが多いようです。

これは、サプライヤー企業が自社のScope1・2・3排出量を算定し、それを総売上高で割るような方法で、算出されたものです。購入側の企業は、この排出原単位に、当該サプライヤーからの購入金額を乗じることで、購入した製品からのGHG排出量を算定することができます。

(出典)Green x Digital コンソーシアムCO2可視化フレームワークEdition 2.0.1

「組織ベース算定」は、算定が比較的容易である反面、製品の種類が多かったり、製品単価の差が大きかったりする場合には、正確な値とはならないという欠点があります。

一方、左側の「製品ベース算定」は、製品のカーボンフットプリント(Carbon Footprint of Product;CFP)に相当するもので、ある製品について、使用される原材料や製造プロセスを特定し、各製造プロセスからのGHG排出量を積み上げて計算されるため、製品に直接紐づいた正確な排出原単位となります。

サステナビリティ情報開示の強化や、CFPが評価される仕組みが広がりを見せる中で、一次データ排出原単位についても、「組織ベース算定」から、「製品ベース算定」への移行する流れが、強くなってきています。

■おわりに

DOWAグループは、2050年までにカーボンニュートラルを目指すとともに、その通過点として、Scope1・2排出量を1,200千t-CO2(2013年度1,730千t-CO2)まで削減することを、2030年度の中間目標として設定しています。

Scope3についても、対象範囲の設定を行って把握に努め、算定結果を公表しています。今後は、お客様のScope3算定支援やCFP算定支援にも関わることで、従来からの廃棄物のリサイクル・適正処理を通じた循環型社会構築への貢献のみならず、脱炭素社会構築にも貢献していきたいと考えています。

次回は、顧客のみならず、政府の新たな評価軸として広がりを見せ、“攻め”の活用をする企業も増えてきている、CFPの活用事例のご紹介を予定しています。

当社の気候変動への取り組みについては、以下についても併せてご覧ください。

> DOWAホールディングスHP

> DOWAエコシステムの気候変動対策

![]() この記事は

この記事は

イー・アンド・イー ソリューションズ 古屋 が担当しました