ヨーロッパの中央に位置するポーランド。Eurostatが公表したデータ(2021年)では、一人当たりの年ゴミ発生量が362kgとEU諸国の中で2番目に少なく、隣国のドイツと比べると約半分も少なく、ゴミ処理の優等生と評価されています。

【出典】Municipal waste by waste management operations | Eurostat

今回は、約3,800万人の人口を抱えるポーランドの古都・クラクフを中心に、現地の生活ゴミの処理事情についてご紹介します。

ポーランドは、ゴミ発生量が低いがリサイクル率も低い

ポーランドの一人当たりの年ゴミ発生量は、362kgです。その数は、隣国ドイツの646kgと比べると約半分で、圧倒的にゴミの廃棄が少ないことが伺えます。

一方で、全廃棄物のうちリサイクル率は36.3%にとどまっています(2020年)。リサイクル率が83.2%のイタリア、74.1%のベルギー、54.2%のフランス、44%のドイツなどと比べると、EUの中で遅れをとっていることがわかります。

【出典】Italy, Belgium, Latvia: Which European countries are the best and worst at recycling? | Euronews

ポーランドのリサイクル率が他国と比べて低い理由には、ゴミ処理システムが改変される2020年以前は、リサイクル製品製造に関するマーケットが小さかったことが挙げられます。実際、ポーランドのリサイクルの歴史は浅く、今ではポーランドを代表する大手リサイクル業者である ML Polyolefinsも、リサイクル事業をスタートさせたのは2006年です。

【出典】From waste to treasure: the Polish recycling industry – News at Plastech Vortal

EUでは、各国が2025年までに都市ゴミの55%、2030年までに60%、2035年までに65%をリサイクルすることを義務付けているため、ポーランドでは少しづつリサイクルの取り組みを活性化させていくことが求められています。

ゴミ処理に関する新しい法律を施行

EUの新規則「Waste Framework Directive」に基づき、2020年、ポーランドの気候変動担当省はゴミ処理システムを改変することを発表しました。

まず、ゴミ分別に関する新しい法律が導入され、ポーランドの住民はゴミを5種類に分別しなければ罰金を科されることになりました。ただ、リサイクルと分別収集の一定の目標をクリアした自治体のみ、3種類の分別が認められることになっています。

また、公共の場でのゴミのポイ捨てした場合の罰金も500から5,000ズロチ(1,140ユーロ)に引き上げられ、私有地でのゴミのポイ捨てに対する罰金も同レベルに引き上げられました。

さらに、有毒物質や発火性物質などの危険廃棄物を不法投棄した場合は、最高懲役8年の刑に処されるようです。

ゴミのリサイクル率をEUの基準に合わせるため、ポーランド政府は法律による規制を強化しています。

では、この新しい規制によって、ポーランドの人々はゴミ処理のルールをきちんと守ることができているのでしょうか?

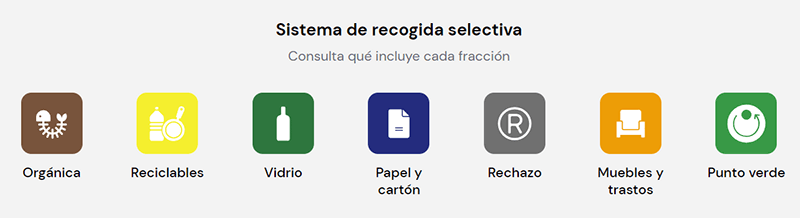

ポーランドのゴミの分別方法

ポーランドでは、街中のゴミ箱も住宅地のゴミ捨て場も、分別ゴミを5つに色分けされています。日本のように、「燃えるゴミ」や「燃えないゴミ」といった分別方法ではないのが面白いですね。

- 青色:紙ゴミ

- 紙、段ボール、段ボール包装、古い新聞、雑誌、紙袋、ノートや本(図書館に寄贈したり、親しい人にあげたりできない場合)など。

- 黄色:プラスチックと金属

- 飲み物のペットボトル(キャップは別途リサイクル)、飲み物の缶、缶詰など。

- 緑色:ガラス

- ガラス瓶、割れた皿など。

- 茶色:生ゴミ(Bio)

- 卵の殻、コーヒーかす、ティーバッグ、腐った果物や野菜など。

- 黒色:その他

- 上記に分別できない廃棄物全てを捨てることができる。肉や魚、乳製品、揚げ油、衛生用品、タバコの吸い殻、皮革、油で汚れたプラスチック包装、使用済みのタオルなど。

【出典】Waste bin colours – what do they mean? | ALDA

※ただし、古い家具や大型おもちゃなどの「粗大ゴミ」は別途回収される。また、電化製品・電子機器類はCAS(Civic Amenity Site:家庭ゴミリサイクルセンター)施設に持ち込むか、各地区で開催される回収日に持ち込むことができる。

【出典】Warszawa 19115: Start

まちのゴミ分別の様子

写真と共に、街中のゴミ処理の様子をご紹介します。

こちらは、クラクフにある大型商業施設に設置されたゴミ箱。

「紙」、「プラスチック」、「ガラス」、「その他」の4種類に分別されています。街中に設置されているゴミ箱は、そのほとんどがこのように分別されています。

「ペットボトルはどこに捨てるの?」「缶はどこ?」など、ポーランドのゴミ分別に慣れていない初めのころはゴミ捨てに大変戸惑いました。

ペットボトルを捨てる場合は「プラスチック」、缶を捨てる場合も同じ「プラスチック」に捨てます。

こちらはマンションの下のゴミ捨て場。日本のように曜日ごとに捨てるゴミの種類が決まっているのではなく、いつでも好きな時にゴミ捨てができます。

ゴミ回収は、週に2回のペースで行われます。ゴミ収集車がマンションの敷地内に入り、ゴミを回収してまわります。

黄色が「プラスチックと金属」、青が「紙」、茶色が「生ゴミ」、黒が「その他」です。

各項目ごとに、何を捨てて良いかが箇条書きされていて面白いです。例えば、牛乳パックは「紙」ではなく、「プラスチック」のゴミ箱に捨てるようです(牛乳パックは紙ではなく多素材で作られているため)。また、肉類の食べ物やペットの糞などは「生ゴミ」として捨ててはいけないようですね。

ビンを捨てる場合は、マンションのゴミ捨て場ではなく、道端に設置されている大きな緑色のゴミ箱に捨てにいきます。

一軒家家庭の場合は、路上に設置されている大きなコンテナにゴミを捨てに行きます。コンテナも、黄色・青・黒・茶色と色分けされているので、分別しやすいです。

こちらが、ゴミ捨て場の中の様子です。左側の黄色のゴミ箱が「プラスチック」、右側の青いゴミ箱が「紙」ですね。

「プラスチック」ゴミ箱にピザの紙ゴミが入っているのが見えます。

「生ゴミ」のゴミ箱には、木くずや生ゴミなどの自然に還るゴミ以外にも色々なものが捨ててありました。

このように、見る限りでは住民のゴミ分別は適当な感じがします。分別を怠った場合の罰金に引っかかっている人も見たことがないです。

新しいゴミの分別方法が導入されたはいいものの、住民レベルまでゴミ分別の意識が浸透するにはさらなる時間と施策が必要のようです。

![]() この記事は

この記事は

ポーランド在住のフリーライター Hina が担当しました

以前、日本のある自治体の焼却炉が老朽化したため、発電効率が非常に優れた焼却炉に建て替えるという話を聞きました。その自治体の方に、例えば、燃えるごみに含まれる資源ごみを選別して回収するようなソーティングセンターを作るつもりはなかったのか聞いたのですが、「議論には少し出たけれども、実現には至らなかった」とのことでした。

以前、日本のある自治体の焼却炉が老朽化したため、発電効率が非常に優れた焼却炉に建て替えるという話を聞きました。その自治体の方に、例えば、燃えるごみに含まれる資源ごみを選別して回収するようなソーティングセンターを作るつもりはなかったのか聞いたのですが、「議論には少し出たけれども、実現には至らなかった」とのことでした。 もう1つ、サーキュラーエコノミーに関して思うのは、前から喜多川さんと色々議論していることでもあるんだけど、EUは概念をきっちり政策としてまとめた「サーキュラーエコノミーパッケージ」を出して、それからEPR(拡大生産者責任)、それからIPP(包括的製品政策)、SPP(持続可能な製品政策)というように、実際機能しているかは別として、概念をうまく出して、それが市民の地域政策とうまく同期しているように見えます。

もう1つ、サーキュラーエコノミーに関して思うのは、前から喜多川さんと色々議論していることでもあるんだけど、EUは概念をきっちり政策としてまとめた「サーキュラーエコノミーパッケージ」を出して、それからEPR(拡大生産者責任)、それからIPP(包括的製品政策)、SPP(持続可能な製品政策)というように、実際機能しているかは別として、概念をうまく出して、それが市民の地域政策とうまく同期しているように見えます。

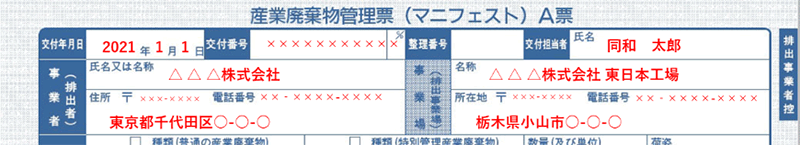

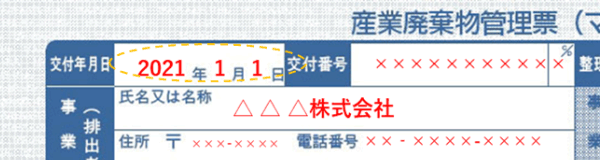

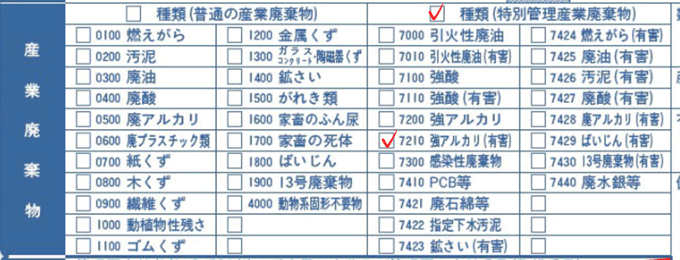

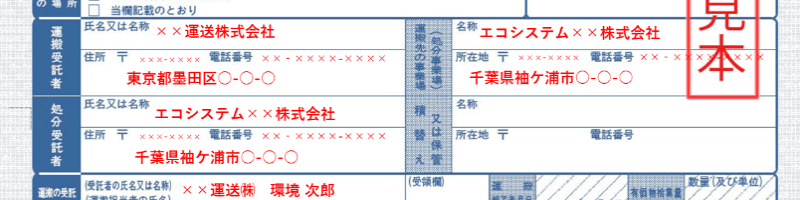

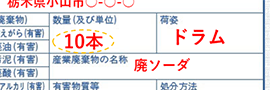

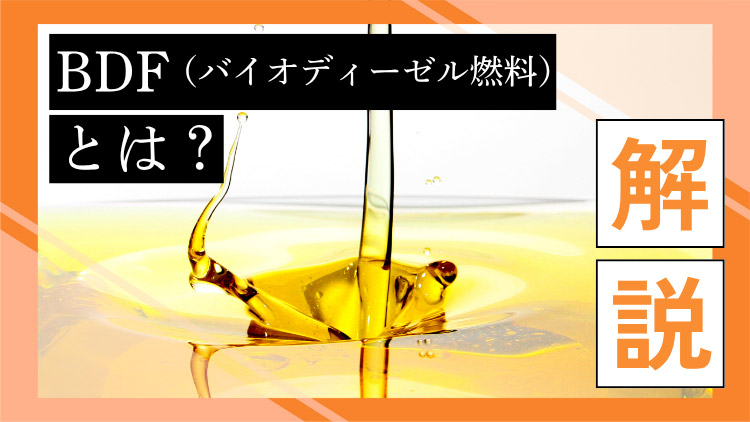

廃棄物の数量を記載する欄がありますが、ここには単位の記入も必要です。右の例はドラム缶10本を処理委託するマニフェストの例ですが、もし単位の記載がないと、「10本」なのか「10kg(のドラム1本)」のなのかが分かりません。

廃棄物の数量を記載する欄がありますが、ここには単位の記入も必要です。右の例はドラム缶10本を処理委託するマニフェストの例ですが、もし単位の記載がないと、「10本」なのか「10kg(のドラム1本)」のなのかが分かりません。 「産業廃棄物の名称」は法定記載事項ではありませんが、一般的なマニフェストには記載欄があります。

「産業廃棄物の名称」は法定記載事項ではありませんが、一般的なマニフェストには記載欄があります。

竹下通りから表参道を散策した後、時間に余裕があるので他にも散策をしていたところ、学校らしき建物を発見。

竹下通りから表参道を散策した後、時間に余裕があるので他にも散策をしていたところ、学校らしき建物を発見。

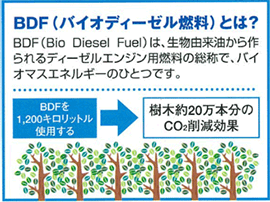

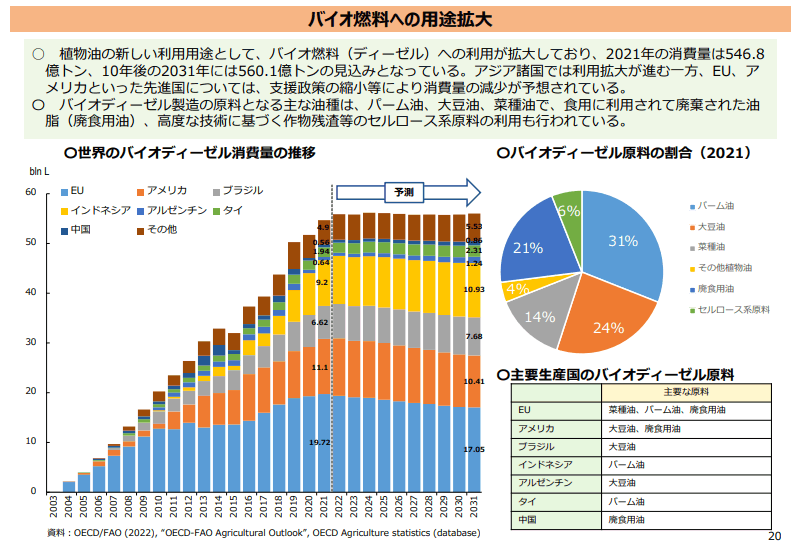

BDFは、植物性油を原料に製造されます。菜種油・パーム油などの他、使用済みの食用油(廃食用油)も原料となります。

BDFは、植物性油を原料に製造されます。菜種油・パーム油などの他、使用済みの食用油(廃食用油)も原料となります。 化石燃料の使用は、地中に蓄えられた炭素を放出することになるため、大気中のCO2濃度が増加します。一方、BDFの原料となるてんぷら油は植物油なため、燃料として使用して発生するCO2によって大気中のCO2を増加させることはありません。そのため、化石燃料の代わりにBDFを使用すると化石燃料をBDFに置き換えた分、CO2が削減されることになります。

化石燃料の使用は、地中に蓄えられた炭素を放出することになるため、大気中のCO2濃度が増加します。一方、BDFの原料となるてんぷら油は植物油なため、燃料として使用して発生するCO2によって大気中のCO2を増加させることはありません。そのため、化石燃料の代わりにBDFを使用すると化石燃料をBDFに置き換えた分、CO2が削減されることになります。

衣類のリサイクルにも積極的です。

衣類のリサイクルにも積極的です。

EUのELV規則では、プラスチックは再生材を25%以上使用することが義務として設定される可能性がありますが、いくつかのサーキュラーエコノミー型工場で生産した車の再生材利用率が100%とカウントしてよいとなるならば、他の新車を作っている工場で生産する車は再生材利用率25%をクリアしなくても、OEMとしては義務をクリアした事になるんじゃないかという懸念です。

EUのELV規則では、プラスチックは再生材を25%以上使用することが義務として設定される可能性がありますが、いくつかのサーキュラーエコノミー型工場で生産した車の再生材利用率が100%とカウントしてよいとなるならば、他の新車を作っている工場で生産する車は再生材利用率25%をクリアしなくても、OEMとしては義務をクリアした事になるんじゃないかという懸念です。 少し話は変わるけど、EUというのは、既存の決まりにこだわらないところがあるよね。

少し話は変わるけど、EUというのは、既存の決まりにこだわらないところがあるよね。