今回は、イタリアのボローニャのゴミの収集事情について紹介します。

ボローニャはイタリア北部エミリア・ロマーニャ州の州都、人口は約40万人です。欧州最古のボローニャ大学で有名で、街の中心部には歴史的な街並みが残っています。国内のメインの高速道路と鉄道が交差する地点のため、イタリアでは重要な都市の一つです。

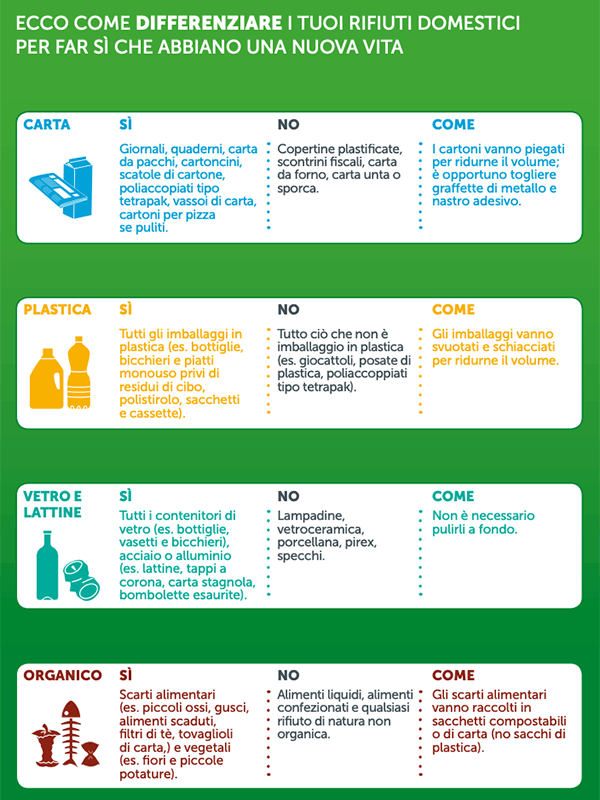

(1)ゴミの分別の仕方

ゴミは、紙、ビン缶、プラスチック、生ゴミ、その他の5つに分別します。日本よりもかなり大雑把な分け方ですが、イタリア人のおおらかな性格からすると、これ以上細かい分類は難しいでしょう。

【紙】

紙製品は全て紙へ分類します。

新聞、雑誌、ノート、段ボール、牛乳パック、紙箱、紙袋、包装紙、ティッシュや紙ナプキン(汚れていないもの)など。

オーブン用のクッキングシートは、紙に含まれずその他の分別になります。

【ビン缶】

ビン、缶、グラス、アルミホイル、アルミ容器、使用済みスプレー缶など。

【プラスチック】

ペットボトル(ボトル、キャップとも)、洗剤ボトル、食品のプラスチック容器、プラスチックの袋、プラスチックの食器、ラップなど。

歯ブラシやボールペン、化粧品の容器などの硬いプラスチック製品はその他へ分別です。

【生ゴミ】

残飯、野菜や果物の皮、卵の殻、コーヒーかす、お茶の葉、ティッシュや紙ナプキン(汚れたもの)、花、木の枝など。

【その他】

どこにも分別できず、リサイクル不可能なものはその他になります。

CD、ビデオ、フロッピー、ライター、おむつ、犬や猫のフン、猫のトイレ砂、陶器、ハンガーなど。

大抵の商品のパッケージには、ゴミ分別のための表記があります。

(写真)お米のパッケージ。外箱は紙へ、中のビニール袋はプラスチックへと記載されています。

実際に暮らしていて、ゴミの分別で悩むことはほとんどありません。判断しにくいものがあるときには、分別ガイドを見れば解決できます。

【参考ページ】

HERA(ボローニャ市ゴミ事業委託業者)ホームページ

サーキュラーエコノミーの5つの「R」

イタリアらしくピザの箱には細かい説明があります。ピザの箱は紙へ分別、ただし汚れている場合はその他のゴミへ分別です。イタリア人は大雑把な人が多いので、きちんと守られていないのが実情です。

分別ガイドから具体的な例を見てみましょう。

- その他に分別するもの

古着、ストッキング、化粧品、綿棒、コットンパフ、歯磨き粉、おもちゃ、ゴム手袋、タバコの吸殻、ラッピングリボン、セロテープ、眼鏡、絆創膏、ガーゼ、ぬいぐるみ、耐熱皿、使い捨て剃刀、鏡、スポンジ、爪楊枝、プラスチック製キッチンツール、カバン、玄関マット - 生ゴミに分別するもの

とうもろこしからできたコップ(見た目はプラスチックです)、貝殻

などがあります。

古着は状態の良いものは、リサイクル用の回収ボックスに入れることもできます。

期限切れの薬は、分別ゴミとして捨てることはできません。必ず薬局の前に設置された専用の回収ボックスに入れます。

下記のものは、直接ゴミ処理センターへ持っていくことになっています。電話で回収を依頼することもできます。

乾電池やバッテリー、プリンターのトナー、電球、油、鍋、フライパン、家電製品(パソコン、テレビ、携帯電話、ドライヤー、掃除機、アイロンなど)、家具(ソファ、ベッド、マットレス、テーブル、棚など)

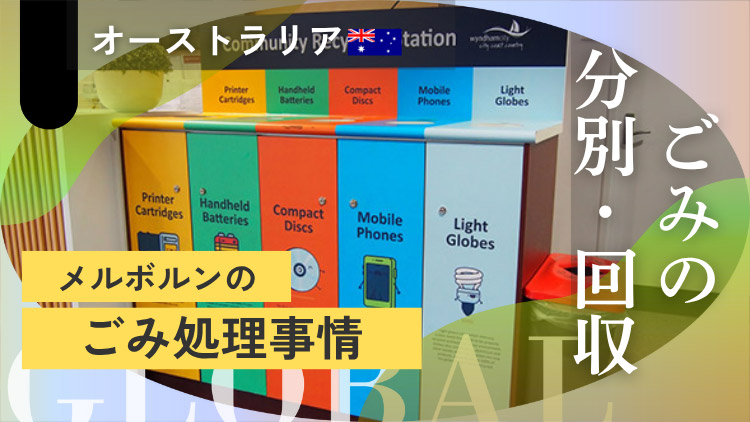

(2)ゴミの回収方法

道路沿いに設置された5種類(紙、ビン缶、プラスチック、生ゴミ、その他)の大きなゴミ箱に、好きなときに持っていくことができます。日中、夜間を問わずゴミは回収されます。

(写真)道路に並ぶ5種類のゴミ箱。高さは1メートル以上あり、かなりの大きさです。

ビン缶用のゴミ箱は全て一緒で、ビンと缶に分ける必要はありません。

ゴミの分別ガイドには、中身は必ず出すように書かれています。中をきれいにすすぐ必要はありません。

(写真)ビン缶用のゴミ箱 上から投げ入れる形になるので、入れるときにはかなりの騒音です。

紙とプラスチック用のゴミ箱も、入り口が大きくありません。紙もプラスチックも、潰してなるべく小さくしてから入れるよう、ゴミの分類ガイドでは奨励されています。

(写真)紙用のゴミ箱

(写真)プラスチック用のゴミ箱 入り口は大きいレジ袋にいっぱいに詰めると通りません。

(写真)生ゴミ用のゴミ箱 密閉されているので、臭いはそれ程気になりません。

![]() この記事は イタリアの日常生活の記事を執筆する、イタリア在住フリーライター 菜々ヴェラルディ が担当しました

この記事は イタリアの日常生活の記事を執筆する、イタリア在住フリーライター 菜々ヴェラルディ が担当しました