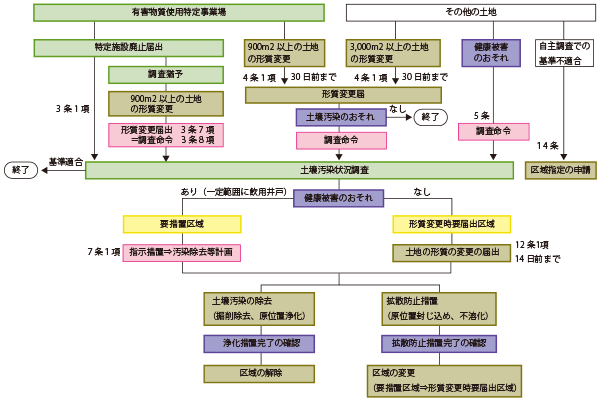

前回、その9 区域の指定 では、汚染の状況によって「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定される、と説明しました。

今回は、要措置区域と形質変更時用届出区域とがどのように異なっているのか確認していきます。

1. 指定の要件の違い

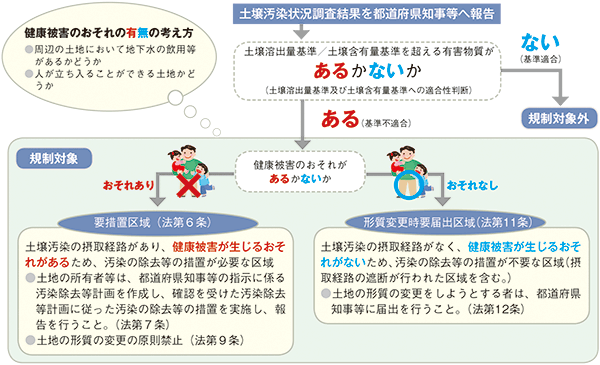

要措置区域と形質変更時要届出区域とで異なる点は、健康被害が生ずる恐れがあるかどうか、です。

形質変更時要届出区域には汚染の由来によって、複数の種類があります。

| 区域の種類 | 指定要件 | |||

|---|---|---|---|---|

| 基準値の超過 | 健康被害が生ずるおそれ | 汚染状況の備考 | ||

| 要措置区域 | 超過 | おそれあり | ||

| 形質変更時要届出区域 | 一般管理区域 | 超過 | おそれなし | 人為的汚染 |

| 自然由来特例区域 | 超過(ただしシアン化合物を除く第二種特定有害物質による汚染で、第二溶出量基準に適合している) | 自然由来の汚染のみ | ||

| 埋立地特例区域 | 超過 (ただしシアン化合物を除く第二種特定有害物質による汚染で、第二溶出量基準に適合している) |

埋立材由来の汚染のみ。または、自然由来と埋立材由来の汚染 | ||

| 臨海部特例区域 | 超過 (ただしシアン化合物を除く第二種特定有害物質による汚染で、第二溶出量基準に適合している) |

公有水面埋立地であり、工業専用地域または工業専用地域と同等の用途規制が条例により行われている工業港区内であり、事前の申請を行った土地 | ||

| 埋立地管理区域 | 超過 | 人為的汚染あり 工業専用地域内 |

||

2. 区域による違い

要措置区域では、土地の形質変更が原則禁止されたり、汚染の除去などの指示が出されます。形質変更時要届出区域とはどのように異なるのか、表にまとめました。

| 要措置区域 | 形質変更時要届出区域 | |

|---|---|---|

| 土地の形質変更 | 原則禁止 | 着手日の14日前までに届出することにより可能 (形質の変更に伴う汚染の拡散がないことが条件)※ |

| 汚染の除去等の指示 (法第7条1項) |

「汚染除去等計画」の作成と都道府県知事への提出が指示される | なし |

| 措置実施命令 (法第7条8項) |

上記の措置が実施されていない場合は、都道府県知事から措置を命令される | なし |

| 区域指定の公示 | 公示される 要措置区域として、各自治体が管理する台帳に記載され、ホームページから概要を閲覧することができる |

公示される 形質変更時要届出区域として、各自治体が管理する台帳に記載され、ホームページから概要を閲覧することができる |

※形質変更時要届出区域の中でも臨海部特例区域は、形質の変更着手の14日までに届出ではなく、1年ごとに、その期間中に行った土地の形質の変更の種類、場所等を届出をするのみで良い。

次回は、要措置区域について解説します。

次の記事その11 要措置区域とは

![]() この記事は エコジャーナルサポーター

この記事は エコジャーナルサポーター

コンサルタント、ライターとして活動中

B&Gコンサルティング 藤巻 が担当しました