北辻 政文(きたつじ まさふみ)教授

宮城大学 食産業学群

宮城大学ホームページ

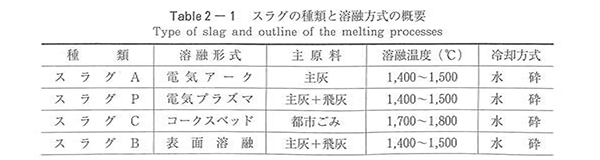

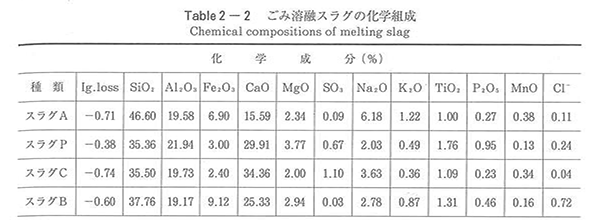

「スラグ」という言葉は皆さん聞いたことはあると思いますが、どうやって作られていて、どんなものなのか?

素朴な疑問を、溶融スラグの専門家の北辻教授にお伺いしました。

今回は、とうとう最終回です。

溶融の課題などについて、お伺いします。

【その5】~溶融の課題~

前回、溶融の有効性について教えて頂きましたが、今回は溶融の課題についてお伺いしたいと思います。

溶融炉の課題について、まずは、高温で溶融処理をするためのエネルギー源の確保が重要です。

それと、これはすべての産業に共通することですが、地球温暖化対策としてCO2削減が必須になっているので、LCA評価を行い、環境負荷の低減に努めることが重要だと思います。

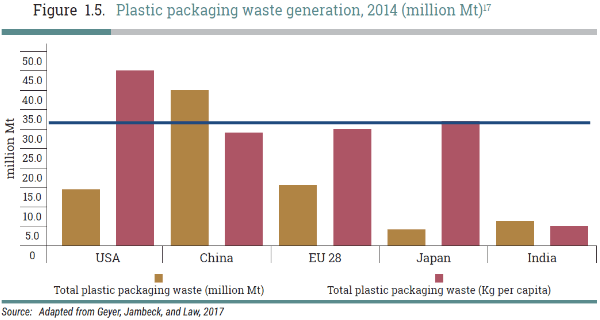

今、環境問題の一つとして、廃プラスチックの処理が大きな問題になっていますね。特に海洋に大量に捨てられ(流され)、それを海洋動物が食べていた等、様々調査結果が報告されています。このため、プラスチック制のストロー等の使用を取りやめたコーヒーショップやファーストフード店などが注目されています。

また、日本は、中国に大量の廃プラスチックを輸出していたのですが、最近では、もう廃プラスチックはいらないと、中国が断ってきました。このためプラスチックごみの処理に困っています。

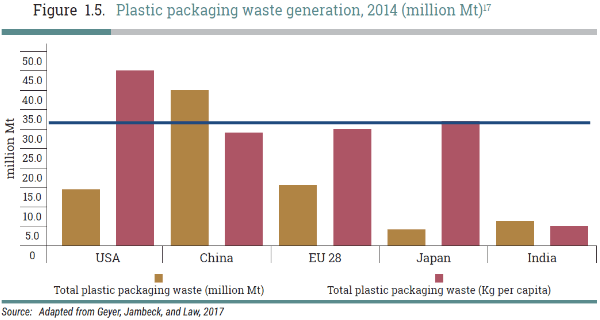

日本ではペットボトルをはじめとして、多くのプラスチック系包装を使っていて、使い捨てプラスチック容器の使用量は、アメリカに次いで世界第2位です。

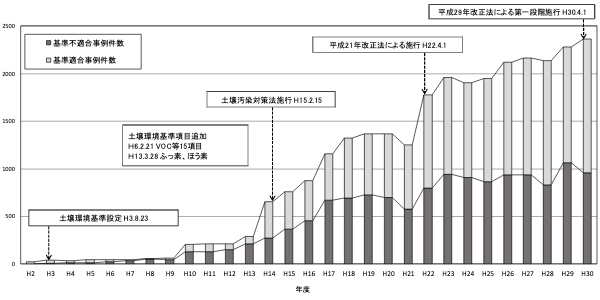

図:人口1人あたりプラスチック容器包装廃棄量

出所:環境省:プラスチックを取り巻く国内外の状況

日本ではペットボトルを1回使ったら使い捨ていますが、ドイツでは洗浄し、5~6回繰り返し使うようです。

プラスチック容器を使う量を減らすことも必要ですが、捨てられたプラスチックの活用についても考えなければいけません。プラスチックは、石油が原料ですので、高エネルギー源となり得ます。

ですので、こうした廃プラスチックを溶融の燃料源にするべきだと考えています。

プラスチックに関しては、流れが変わってきていますね。

LCA的に考えると、もう廃プラスチックを燃料にするしかないですね。

これを溶融炉のエネルギー源として使うことで、溶融炉に対する認知度は今より広がり、同時にランニングコストも減らせますので、溶融炉は今後も増えていくと思います。特に廃プラスチックが漂着している島々では有効になってくると思います。

これまで自分たちで溶融炉を運営していた自治体が、運営するのを止めて閉鎖しています。技術的な問題や、管理が難しいというようなことがあって、外注した方が最終的にも安いという結論になったようです。

この機会に、エコジャーナルの読者に伝えたいことはありますか?

うーん、そうですね。

「環境ロスをなくしましょう。」ですかね。

環境ロスですか? スラグをもっと使いましょう、という事ですか?

いやいや、一番言いたいのは、「ごみを出さない社会にしましょう」ってことです。

ごみがないのが、理想ですよね。

江戸時代はたかだか150年前ですが、そのころの人口って何人くらいだと思います?

今の日本が1億3千万人くらいなので、半分くらいの6,000万人くらいでしょうか。

そんなに多くありません。2,500万人ぐらいから2,700万人くらいだったと言われています。今の人口の5分の1くらいです。明治からの150年で人口は5倍に増えたってことです。それでは、江戸時代、1603年から1868年の265年間で、何人くらい増えたと思いますか?

江戸時代は安定していたと聞くので、1,000万人が2,500万人くらいになったのでしょうか。

それほどの変動はありません。江戸時代の日本の人口は、ほとんど増えなくて2,500〜2,700万人で推移しています。大きな戦争(戦さ)もありませんでしたので、それによる人口の増減もありませんでした。

変わってないのですか?

江戸時代の間、ほとんど人口が増えていないのです。

鎖国だったので、食料や物が国内で循環した、いわゆる自給自足社会だったわけです。私は江戸時代に行ったことがないので分からないのですが(笑)、文献によると、江戸時代に「ごみ」なかったそうです。不要物は出るけど全てがリサイクルされていたようです。

例えば鼻をかんだ鼻紙でさえ、回収する人がいたようです。また、当時は、ガスはありませんので薪や炭で煮炊きや風呂を沸かしていました。そうするとこれらを燃やした灰が大量に残ります。今では焼却灰は厄介者ですが、当時の灰はアルカリ性だから、農家が畑(酸性土壌)にかぶせるといいネギが採れることを知っていましたので、喜んで持ち帰った様です。深谷ネギとかですね。また着物を染める時にもアルカリ性にするため灰を使っていました。

それから長屋、今でいうアパートですね、長屋が一番もうかったのは家賃収入ではなく、たい肥収入だそうです。長屋には共同のトイレがありますので、皆さんそこで排泄します。江戸時代は、牛肉や豚肉を食べないので、農耕用の家畜を除くとたい肥は手に入りませんでした。このため人の排泄物は貴重な窒素源だったのです。

そして、たい肥を専門に買いに来る人がおり、大名屋敷の排泄物がもっと高値で取引されたという笑い話もありました。それは、大名は高価な美味しいもの食べているので、排泄物も良いのだという話なんですけどね。

それから、当時、江戸(東京)は100万人都市で、当時の世界トップクラスの人口でしたが、世界で最もきれいな都市でした。光化学スモッグもありませんでした。それは調理を全て炭でやっていたから煙が出なかったからだそうです。そして、灰は農家や染屋が使ってと、100%リサイクルされていた。前述のように排泄物も川に流さず、たい肥にしていたので、川もきれいだった。

一方、産業革命で栄えた大都市のロンドンは、「霧の街」と言われましたが、これは空気が汚れていることを示しています。「霧」はその核となる物質に水分が集まって発生しますので、江戸とは大きく異なっていました。

江戸時代の人口から考えると、日本で養える人口は3,000万人くらいかなと思います。日本は輸入量が多いので、特に食べ物がごみになるのを減らす必要があると思っています。

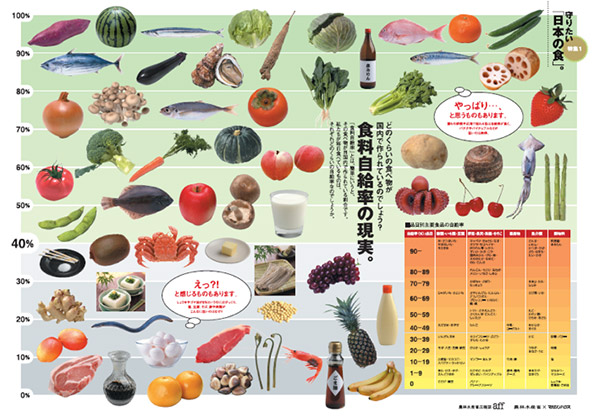

家庭ごみの60%が生ごみ(厨芥類)です。食料自給率は約40%ですから、生ごみのほとんどが海外から来ている事になります。このため、自給率を上げることが、リサイクルの観点からも重要です。

ここで、問題です。今朝何食べましたか?

パンと牛乳です。

パンですか、自給率の点からはあまりよくないですね。米粉パンなら良かったのですが。

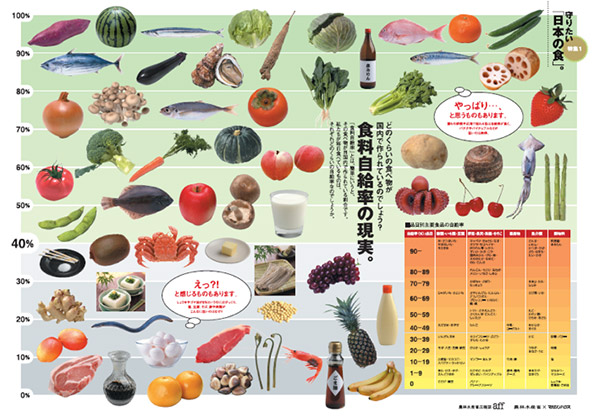

この資料は、農林水産省が出している自給率に関するものです。

牛乳の自給率って何%だと思います?これで見ると50%ですね。

国内の牛から搾乳しているのにもかかわらず、自給率が低いのは家畜のエサがほぼ輸入だからです。エサの90%は輸入です。

同様に醤油は日本食を作るのに欠かせませんが、大豆が中国産大豆なので、自給率はほとんど0%です。ごま油もほぼ100%輸入です。

自給率が高い品目をなるべく食べる、つまり、青物魚と葉物の野菜をたくさん食べると日本の食料自給率が上がり、江戸時代に近づけるかもしれません。やはり生活全体を見直すことと、特に食生活を見直すことによって、ごみ問題も解決できると考えています。

8月に公表されたIPCCの「気候変動と土地」では、世界の食料システムにおける食料の生産・製造前後の活動に関する排出量を含めると、人為起源の温室効果ガスの21~37%を占めると推定していました。食品ロスの削減、植物ベースのバランスの取れた食生活等によって削減できる、温室効果ガスは、年間0.7~8ギガトンとも推定されていました。近年の温室効果ガスの排出量は約40〜50Gt/年ですので、結構なインパクトがあります。

フードロス対策で、宴会で30・10運動をしていますね。

<乾杯後30分間>は席を立たずに料理を楽しみましょう、

<お開き10分前>になったら、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう、

と呼びかけて、食品ロスを削減するものですね。飲み会の時の食品ロスがすごいんですよね。ほとんど手を付けずに終わってしまう事もありますのでもったいないですね。

農林水産省ホームページ 平成29年度 外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン

アメリカの大きなスーパーマーケットでは、フードバンクに協力をして、賞味期限が切れる前日ぐらいの食品は全て回収して、無償で福祉施設などに配布しています。このためスーパーからは廃棄がないので、処理コストを削減でき、結果的にはいいことですね。

それでは商品が売れないんじゃないかとも思いますが、そんなことはないそうです。福祉施設等へ、食べ物を配布しますので、CSRの観点からも評価されます。そこがフードバンクへの協力を始めたからか、他の会社でもフードバンクに協力するところが増えてきています。

また、日本人にはこの取り組みが合っているような気がします。私たちは食事の前に「いただきます」、最後に「ご馳走様」と言いますが、これを言うのは日本人だけです。英語には正しく訳せません。食べ物の命をいただき、料理を作ってくれた方に感謝のご馳走様ですので、私たちは食べ物を最も大事にしている国民であると言えるでしょう。

因みに、一番ごみを出す人はどのような方かわかりますか。

独身の一人暮らしの女性が一番ごみを出すそうです。

ちゃんと料理するからでしょうか。

いやその逆で、料理をしないからだそうですよ。

スーパーの閉店前になると、お総菜コーナーでは半額だとか、賞味期限が短い乳製品とかが割引されています。会社帰りでお腹は空いているし、いっぱい買っちゃうのですが、結局、食べきれなくなり、捨ててしますそうです。時には、賞味期限が切れちゃったから封を切らずに、そのまま捨てることも多いのだそうです。

同じ独身でも男性は、買っても食べきるので、ごみは出ないそうです。

フードロス対策って家庭のイメージでした。子供がいるから食材を切らしたらいけないと思って、冷蔵庫いつもパンパンにしていて、「料理しないまま賞味期限が切れちゃったわ」というパターンを想像していました。

それもあるでしょうけど、いくら買おうが、つまりインプットがいくらあろうが、子どもが食べるというアウトプットがあれば大丈夫です。食べきれないほどに買ってしまうことが良くないことです。

食品の話をしましたので、最後に料理の話をします。

私の研究室名は「建設材料学研究室」と言います。「材料」がついています、もちろんコンクリートや土等の土木材料を意味しますが、学生たち「料理・材料学研究室」と呼んでいます。

本学の太白キャンパスは、食産業学部ですので研究棟の5階にはだれでも利用できる調理場があって、そこで定期的に研究室で料理をしています。

特に、美味しいお好み焼きの作り方を、研究室の学生に伝授しています。お好み焼きとコンクリートの作り方は、同じ粉ものですので非常に似ています。コンクリートを練り混ぜる順番は先にセメントと砂を混ぜ(空練り)、その後に水を入れます。つまり個体同士は混ざりやすいけど個体と液体は混ざりにくいので、液体は最後に入れます。

お好み焼きを作るとき、粉にいきなり水を入れダマを作っていませんか?またコンクリートは、練り混ぜ水が少ないほど良くなります。もんじゃ焼きのようなコンクリートは、最悪です。しかし水が少ないと硬くて練れませんね。そこでコンクリートには空気(AE)を入れて柔らかくします、同じようにお好み焼きには長芋を入れ空気を導入します。そうして出来上がったお好み焼きは、ワークアビリティーが良く、おいしいものになるのです。

私もお好み焼きが好きですが、お好み焼きとセメントに共通点があるとは!次にお好み焼きを作るときは、物性特性を考えながら作りたいと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

インタビューは、今回でおしまいです。

聞いたことはあるけど、分かっているようで、分かっていないような、「スラグ」に焦点を当ててお話いただきました。

スラグといっても、鉄鋼スラグと溶融スラグとは違うカテゴリー分けをされていること、スラグはクリスタルグラスと同じしくみで重金属を閉じ込めていること、地球規模の視点で見たときに、日本は資源のインプットが圧倒的に多いので廃棄物として国内に蓄積してしまうことなど、沢山のことを教えていただきました。

ありがとうございました。

![]() この記事は エコジャーナルサポーター

この記事は エコジャーナルサポーター