【2】マイクロプラスチックの定義

マイクロプラスチックは微小なプラスチックのことを指します。ただ、その大きさに関して公式の定義はありませんが、多くの場合5mm(ミリメートル)以下のプラスチック粒子を指します。(よって、ペットボトルやレジ袋などはマイクロプラスチックには含まれません。)

単位におけるマイクロ(μ)は100万分の1のことですので、1マイクロメートルは、髪の毛の太さのさらに千分の1程度になります。実際にマイクロプラスチックは、マイクロよりさらに小さい、nm(ナノメートル)単位(10億分の1m)のサイズも存在しています。これらは当然、目視できず、電子顕微鏡などでしか確認できないサイズです。

【3】マイクロプラスチックの種類と発生源

マイクロプラスチックはその発生源の違いから大きく2種類に分けられています。

(1)一次マイクロプラスチック(primary microplastics)

一次マイクロプラスチックとは、製品や製品原料として使用する目的のため、微小なサイズで製造されたプラスチックを指します。つまり、「元々小さかったプラスチック」です。

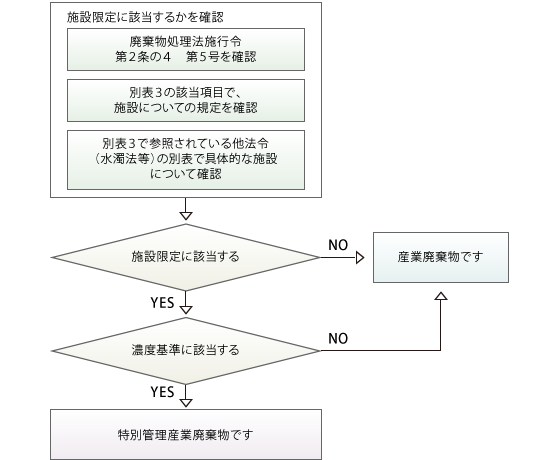

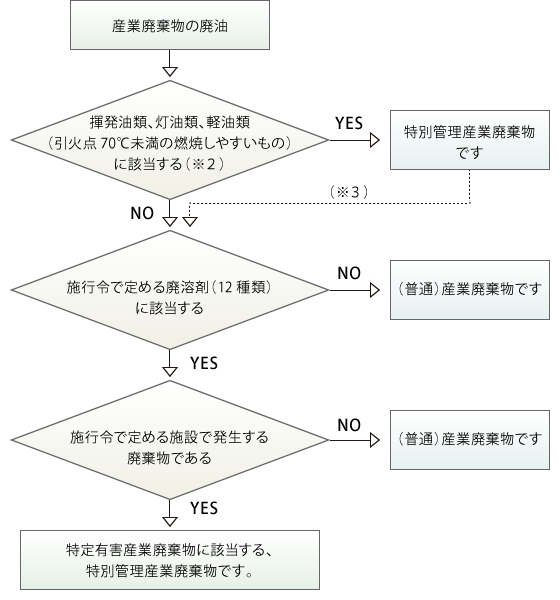

図1には、一次マイクロプラスチックの例を示します。

【図1】一次マイクロプラスチックの例

a)歯磨き粉から採取されたマイクロプラスチック(image courtesy of Joel Baker, scale bar: 40μm)

b)海岸で採取されたレジンペレット(image courtesy of Hideshige Takada, scale bar: 1cm)

【出典】UNEP (2016). Marine Plastic Debris and Microplastics.

写真左側のa)は歯磨き粉です。歯磨き粉には、汚れを擦り取るための研磨剤(マイクロビーズ)が含まれている場合があります。(すべての製品が含まれているわけではありません)。

写真右側のb)はレジンペレットです。レジンペレットはプラスチック製品の原料で、これを溶かし、成型するとプラスチック製品となります。これらもサイズによっては、マイクロプラスチックに該当します。

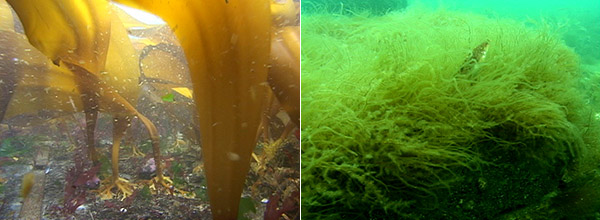

(2)二次マイクロプラスチック(secondary microplastics)

二次マイクロプラスチックとは、プラスチック製品が自然環境中で劣化し、粉々になることで生じたマイクロプラスチックを指します。つまり「元々大きかったのに摩耗等で小さくなった破片」のことです。海洋に流出したプラスチック製のボトルやビニール袋などのプラスチック製品が、波や紫外線に晒され、劣化することで発生する場合が多いと考えられています。

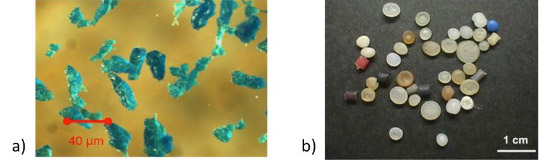

図2には、二次マイクロプラスチックの例を示します。

【図2】二次マイクロプラスチックの例

英国プリマス付近の海岸線で採取されたマイクロプラスチック

(image courtesy of M. Browne & R. Thompson, Plymouth Univ.)

【出典】UNEP (2016). Marine Plastic Debris and Microplastics.

写真からは、何かのプラスチック製品の破片であることが判ります。

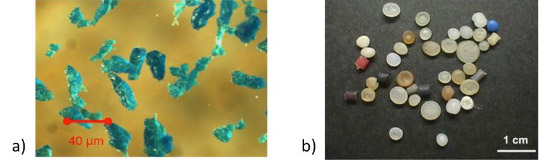

【4】マイクロプラスチックの発生量と世界的な分布

「世界の海洋におけるプラスチック汚染」(PLoS ONE誌)によれば、少なくとも5.25兆個のプラスチック粒子(268,940トンに相当すると推計される)が海洋の表面を浮遊しながら漂っていることが報告されています。

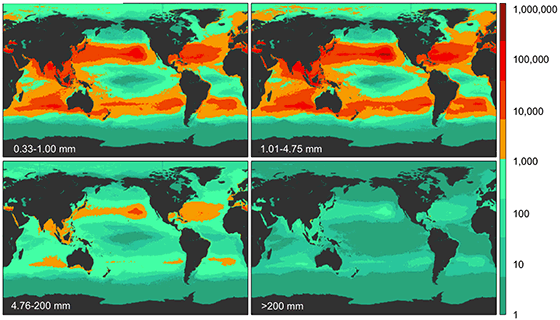

図3は、海洋におけるプラスチックの大きさごとの分布を表しており、右側のカラーバーの色分けは1平方キロメートル当たりのプラスチック粒子の個数を表しています。

左上の図は、0.33mm~1.00mmのサイズのマイクロプラスチックの分布状況です。日本近海では1平方キロメートルに10,000個程度のマイクロプラスチックが浮遊していることになります。

北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、インド洋などの茶色系の濃い色で示された海域にはマイクロプラスチックが多く滞留していることが分かります。

左下の図は、200mm以上のサイズのプラスチックの分布状況です。(これはマイクロプラスチックではありません)。日本近海では1平方キロメートルに100~1,000個程度のプラスチックごみが浮遊していることになります。これらのプラスチックごみが波や紫外線により劣化することで、小さく砕かれ、粒子経の小さなマイクロプラスチックへと変化していきます。

例えば、ペットボトル1本が劣化を繰り貸せば、数多くのマイクロプラスチックになることも容易に想像できます。

【図3】プラスチック分布のモデル解析

【出典】Eriksen et al.,”Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea,” PLoS ONE, 9(12): e111913, 2014.

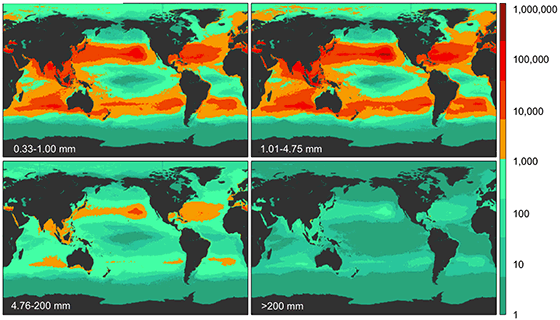

では、これらのマイクロプラスチックはどこからやってきたのでしょうか?

【5】海洋へのプラスチックの流出

一次マイクロプラスチックは、下水処理でキャッチしきれない粒子が海に流出するのが、主な流出原因です。

先に例として示した歯磨き粉の研磨剤の場合は、歯磨きの後に洗面台から排水溝を通じて下水に流れ込みます。その後に下水処理施設へと運ばれて排水処理されますが、粒子径が非常に小さいため、一部は下水処理を通り抜けて河川・海へと流出してしまう場合があります。

一方、二次マイクロプラスチックは、陸上から海へのプラスチックごみの流出が主な原因です。陸上からは年間800万tとも言われるプラスチックごみが海洋に流出しており、二次マイクロプラスチックを発生させています。

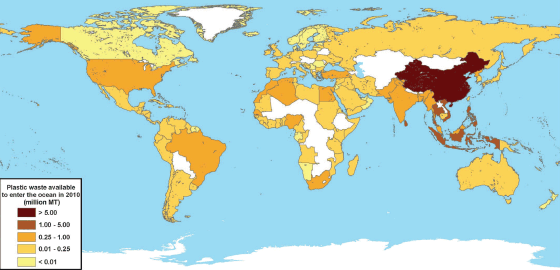

「陸上から海洋へのプラスチックごみ流出」(Science誌)では、各国の海へのプラスチックごみ流出量が報告されています(図4)。

図4の色の違いはプラスチックごみの流出量の違いを表しており、黄色の国(日本、欧州など)では年間1万トン以上、オレンジの国(米国、インドなど)では年間25万トン以上のプラスチックごみが海洋に流出しています。特にこげ茶色・茶色で表された中国、タイ、インドネシアからは、1ヵ国あたり年間100万トン以上のプラスチックごみが海洋に流出していると報告されています。

これらの地域では、人口増加・経済成長に伴ってプラスチック製品の使用量が増加しているのに対して、プラスチックごみの回収や適切な処理などの廃棄物管理の体制整備が十分でないため、海洋へのプラスチックごみの流出を防ぐことが難しいことが指摘されています。

ところで、日本では、ごみの分別回収・処理の体制が整備されており、プラスチックごみも容器包装リサイクル法により回収・リサイクルがされています。そのため、日本からはプラスチックごみが海に流出する事はないだろうと思いがちですが、日本の海岸にも日本語の書かれているプラスチックごみが多く打ち上げられています。

公園で散乱したごみや、街中でごみ箱から溢れたごみが飛ばされて川に流され、そのまま海に流されたりもしますので、日本は大丈夫、という事でもありません。

【図4】各国のプラスチック廃棄物の流出量に関する推計(数字の単位は百万トン)

【出典】Jenna R. Jambeck et al.,” Plastic waste inputs from land into the ocean,” Science 347, 768 (2015), DOI: 10.1126/science.1260352

次号では、マイクロプラスチックの実際の影響や発生防止へ向けた取組みについて解説します。

![]() この記事は

この記事は

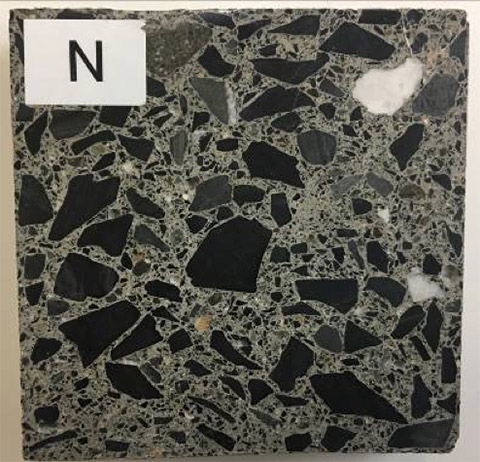

これが、ノーマルコンクリートの断面です。

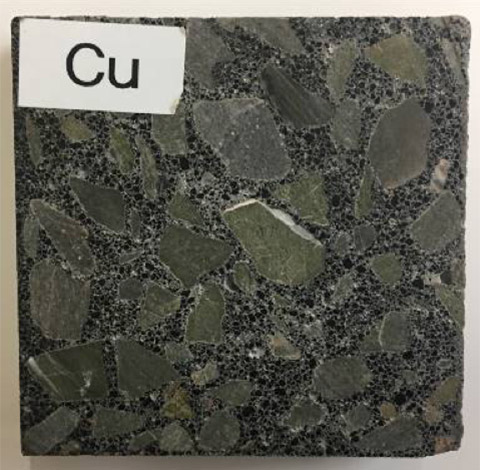

これが、ノーマルコンクリートの断面です。 こちらが、銅スラグを使ったコンクリートの断面です。

こちらが、銅スラグを使ったコンクリートの断面です。 これは、マンガンスラグを入れたものです。緑色がきれいで、気に入っています。

これは、マンガンスラグを入れたものです。緑色がきれいで、気に入っています。 あと、これは、ガラスを入れて作ったコンクリートの断面です。

あと、これは、ガラスを入れて作ったコンクリートの断面です。

こちらは、青色のワイン瓶のガラスを入れたコンクリートです。

こちらは、青色のワイン瓶のガラスを入れたコンクリートです。