Q:特別管理産業廃棄物のPCB汚染物に該当するかどうかは、どう判定するのですか?

- A:

-

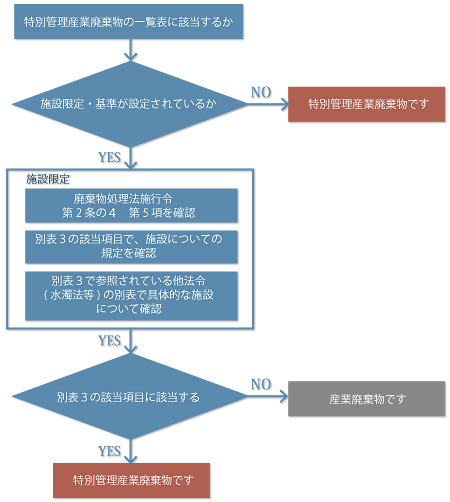

判断基準に関する通知によって判断します。

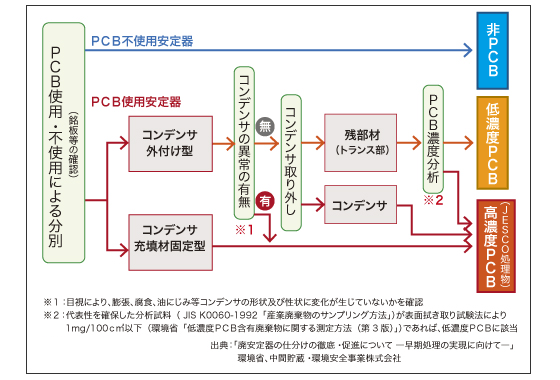

■微量のPCBが混入した廃電気機器

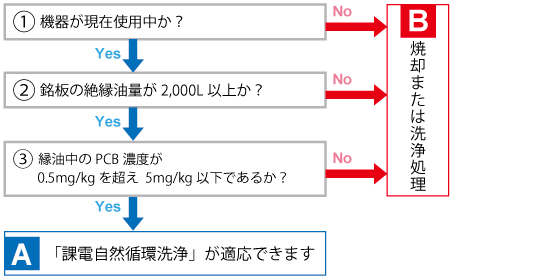

廃電気機器に関しては、環境省による課長通知「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について」(平成16年2月17日環廃産発040217005)において、

「機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しないものであること」とされています。

すなわち、非意図的に微量のPCBが混入した廃電気機器等に関しては、廃電気機器に封入されている絶縁油の濃度によって、低濃度PCB汚染廃棄物か、そうでないかを判定する事になります。

■低濃度PCB汚染物

環境省による課長通知「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について(通知)」(2019年3月28日)において、低濃度PCB汚染物に該当するかどうかの判断基準が示されました。

| 対象 | 形態 | 卒業基準 | PCB汚染物ではないことの判断基準 | 分析方法 |

|---|---|---|---|---|

| 廃油 | 当該廃油に含まれるもの | 0.5mg/㎏以下 | 同左 | ・告示第192号(注2)別表第二 ・告示第192号別表第三の第一 ・簡易測定法マニュアル(注3) |

| 廃酸、 廃アルカリ | 当該廃酸、廃アルカリに含まれるもの | 0.03mg/L以下 | 同左 | ・環境庁告示第13号(注4) |

| 廃プラ | 付着し、又は封入されたもの | 0.5mg/㎏超のPCBが含まれた油が付着していないこと | 同左 | ・告示第192号別表第三の第二 ・告示第192号別表第三の第三 |

| 含有濃度0.5mg/kg以下 (注1) | ・低濃度PCB含有廃棄物測定方法(注5)を準用 | |||

| 金属くず | 付着し、又は封入されたもの | 0.5mg/㎏超のPCBが含まれた油が付着していないこと | 同左 | ・告示第192号別表第三の第二 ・告示第192号別表第三の第三 |

| 陶磁器くず | 付着したもの | 0.5mg/㎏超のPCBが含まれた油が付着していないこと | 同左 | ・告示第192号別表第三の第二 ・告示第192号別表第三の第三 |

| 紙くず | 塗布され、又は染み込んだもの | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 | 同左 | ・告示第192号別表第四 |

| 含有濃度0.5mg/kg以下 (注1) | ・低濃度PCB含有廃棄物測定方法を準用 | |||

| 木くず、 繊維くず | 染み込んだもの | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 | 同左 | ・告示第192号別表第四 |

| 含有濃度0.5mg/kg以下 (注1) | ・低濃度PCB含有廃棄物測定方法を準用 | |||

| コンクリートくず | 付着したもの | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 | 同左 | ・環境庁告示第13号 |

| 汚泥 | 染み込んだもの | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 | 同左 | ・環境庁告示第13号 |

| 含有濃度0.5mg/kg以下 (注1) | ・低濃度PCB含有廃棄物測定方法を準用 | |||

| その他 | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 | 同左 | ・環境庁告示第13号 |

例外的に、

塗膜くずや少量の低濃度PCB汚染油が染み込んだもの(紙くず、木くず、繊維くず等)で、PCBを含む油が自由液(※)として明らかに存在していない場合で、PCBの含有濃度が0.5mg/kg以下の場合には、

低濃度PCB汚染物に該当しない。と判断することとされています。

(※)自由液:PCBを含む油が染み込んだり付着した廃棄物から、PCBを含む油が染み出したり脱離して、液体状態として確認できるもの

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の4第5号ル(9)において定められている特定の工場又は事業場で排出される汚泥、廃酸又は廃アルカリについては、今まで通りの運用となります。

■参考:卒業基準(PCB処理物)

廃棄物処理法施行令(第2条の4第5項ハ)、廃棄物処理法施行規則(第1条の2第4項)では、PCB処理物に関する濃度基準(いわゆる卒業判定基準)が規定されています。

- 廃油 0.5mg/kg

- 廃酸・廃アルカリ 0.03mg/L

- 廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず(洗浄設備を用いて処分・再生したもの)

洗浄液試験法 0.5mg/kg、拭き取り試験法 0.1μg/100cm2、部材採取試験法 0.01mg/kg - 金属くず・陶磁器くず(分離設備を用いて処分・再生したもの)

拭き取り試験法 0.1μg/100cm2、部材採取試験法 0.01mg/kg - 上記以外 0.003mg/L

※廃棄物処理法での規定内容は以上の通りですが、実際の運用については自治体により異なる場合もあります。

![]() この記事は

この記事は

エコシステムジャパン株式会社 営業企画部 堀岡 が担当しました