2025年2月2日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。そのうち「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)の改正では、再生材利用の義務化や、環境配慮設計などについての規定が追加されています。

■法改正の背景

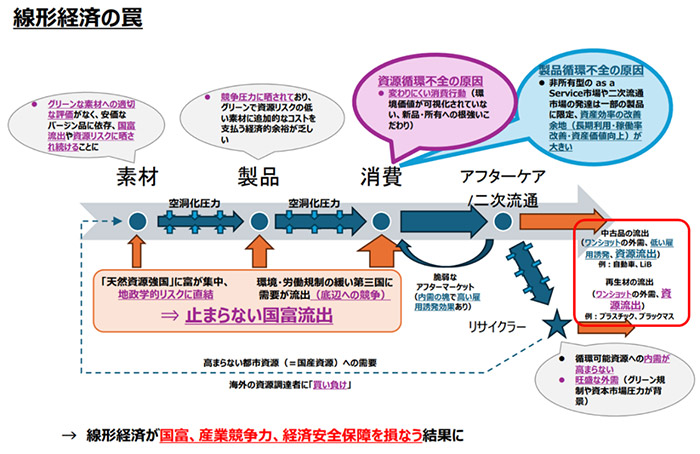

経済産業省では、欧州におけるサーキュラーエコノミー関連規制の導入など、国際的な資源循環をめぐる状況が大きく変化する中、日本の社会経済システムを「線形経済」から「循環経済(サーキュラーエコノミー)」に転換するための方策について、産業構造審議会資源循環経済小委員会で検討を行ってきました。

(参考)産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 取りまとめ

今般、その報告を踏まえた資源有効利用促進法の改正案が閣議設定されました。

資源有効利用促進法は3Rの取り組みを促進するものですが、今回の改正案では3Rの取り組みを通じて脱炭素化を図る点にも言及されています。

■改正のポイント

①再生資源の利用が義務化される[法第21~24条]

特定の製品(「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」)に関する事業者に対する判断基準が定められるとともに、その製品の生産量・販売量が一定量以上であれば、再生資源の利用促進のための取り組み計画を主務大臣へ提出する必要があります。

計画の実施状況も主務大臣へ報告する必要があり、再生資源の利用状況が判断基準に照らして不十分だと勧告を受ける可能性がある点に注意が必要です。勧告に従わないとその旨を公表されたり、措置命令につながる可能性もあります。

具体的な製品についての記載は無く、政令で定められる予定ですが、この法律の制定に関連する「資源循環経済小委員会」では、自動車・LIB等(再生材としてはプラスチックやレアメタル)の海外への流出が課題視されており、この辺りが含まれるのではないかと考えられます。

(出典)経済産業省:資源循環経済小委員会(第8回)資料(赤枠は筆者による)

②環境配慮設計の認定制度が作られる[法第29条]

特定の製品の製造業者が脱炭素化を推進するために講じるべき措置に関して、指針が定められます(「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針」)。また、設計についての認定制度も制定するとされています。

該当する製品は、現状では以下の通りです。

- 指定省資源化製品(自動車、家電、PCなど)

- 指定脱炭素化再生資源利用促進製品(本改正にて規定。具体的な品目は政令で制定予定)

- 指定再利用促進製品(自動車、家電、PC、複写機、給湯器など)

③再資源化についての認定制度が作られ、廃掃法許可の特例が適用される[法第54条など]

指定再資源化事業者(小型二次電池、PCの製造・加工・修理・販売業者)であり、自主回収と再資源化のために収集運搬や処分を行う場合は、実施計画を作成して認定を取得できるとされています。また、廃掃法の業の許可は不要になります。

④CEコマースの促進について[法第26条]

指定再利用促進製品の製造・加工・修理・販売・賃貸業者に対する判断基準が定められます。この点は、法律案の概要ではCEコマース※の促進という形で言及されています。

※CEコマース:リユース、リース、リペア、中古販売など、「CEに資する製品の利用を促進するビジネス」(資源循環経済小委員会資料より引用)のこと

■施行日

2026年4月1日

■おわりに

今後、政令等で具体化されていく予定です。特に再生資源の使用義務については、関連する会社にとっては重要な法律になると考えられますので、引き続き注視していく必要がありそうです。

詳細は、経済産業省のHPをご覧ください。

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

![]() この記事は

この記事は

DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました