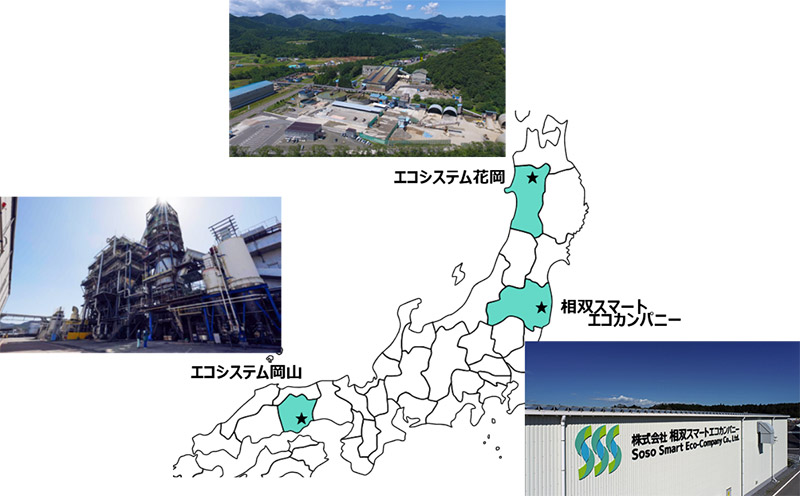

今回は、DOWAエコシステムの脱炭素化、気候変動対策のための取り組みについてご紹介します。

■DOWAグループの目標

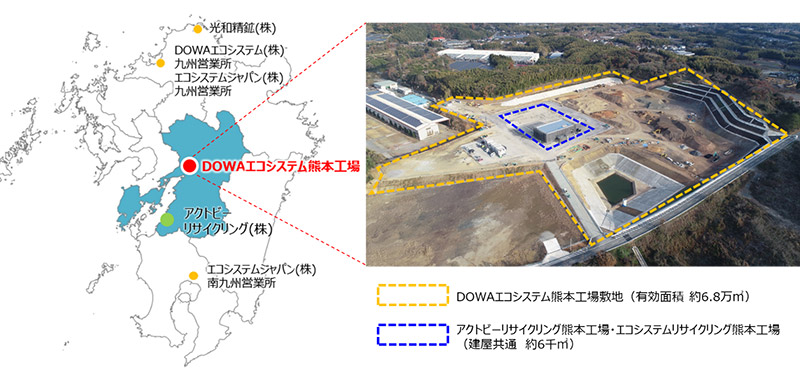

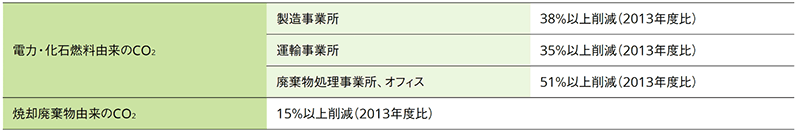

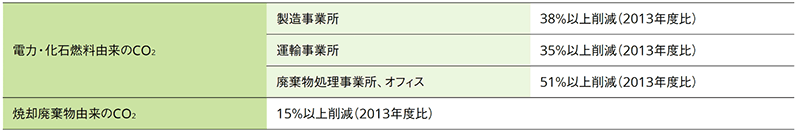

DOWAグループでは、「地球温暖化対策計画」の区分ごとの目標を採用しており、以下図の通りの削減目標を掲げています。

DOWAホールディングスHPより

DOWAホールディングスHPより

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、自社の脱炭素化に取り組むとともに、資源循環ビジネスを強化し社会に貢献してまいります。

■DOWAエコシステムの取り組み

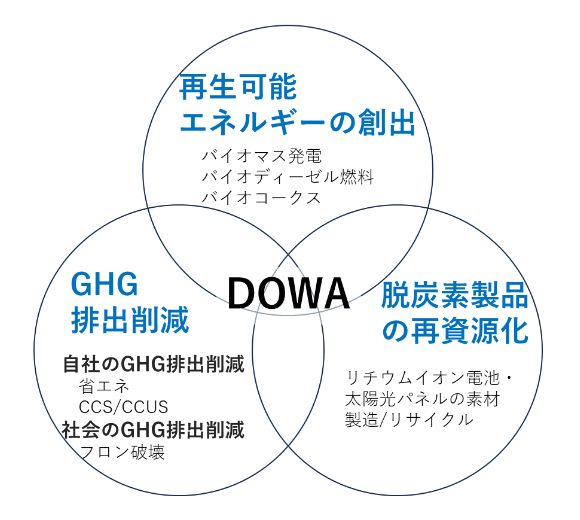

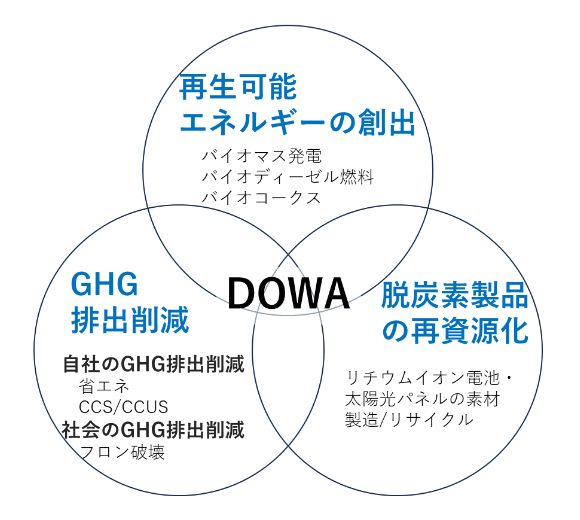

DOWAエコシステムでは、再生可能エネルギーの創出、排出削減、脱炭素製品の再資源化の3方向から気候変動対策に取り組んでいます。

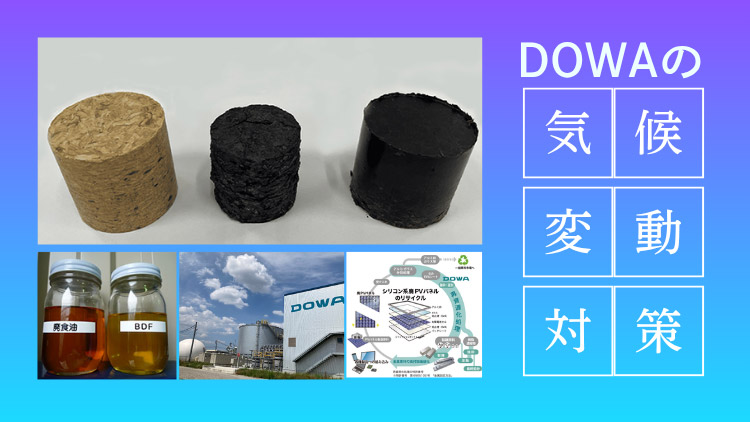

DOWAグループの気候変動対策

DOWAグループの気候変動対策

①再生可能エネルギーの創出

●バイオ固形燃料の開発

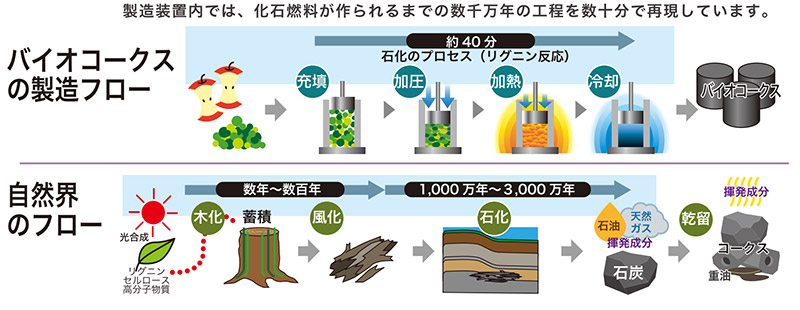

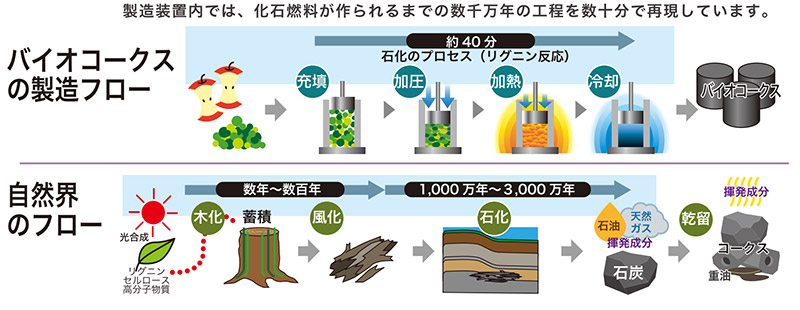

バイオコークスをはじめとしたバイオ固形燃料(化石燃料の代替品)の研究開発に取り組んでいます。

バイオ燃料とは?

石炭の代替になるバイオマス燃料のご紹介

バイオコークスの製造フロー

バイオコークスの製造フロー

バイオコークス

バイオコークス

現在までに、開発から製造・品質評価までを一貫して行える体制を構築しており、木質系、農業系、廃棄物系など、様々な原料を用いたバイオコークスの製造について研究開発を行っています。

今後は、バイオコークスをはじめとしたバイオ固形燃料のさらなる実用化に向けて、適した原料の評価や、製造方法の開発を進めていきます。また、既存の廃棄物処理事業との連携による、廃棄物資源のさらなる有効活用、多様な原料サプライヤーやバイオ固形燃料のユーザーとの関係構築も実施していきます。

●バイオディーゼル燃料の製造

一般家庭や飲食店などから廃食用油を集めて、バイオディーゼル燃料を製造しています。こちらも、灯油などの化石燃料の代替品として利用されます。

使用済み食用油をリサイクルし、CO2削減に貢献!

●食品廃棄物を利用した発電

食品廃棄物を発酵させることでメタンガスを発生させ、それを燃料に発電事業を行っています。この発電により創出された電気は、化石燃料由来のCO2が発生しない「再生可能エネルギー」となります。

持続可能な社会構築に向け、食品廃棄物を再生可能エネルギーに!

②GHG排出削減

DOWAエコシステムは、金属リサイクル事業とともに廃棄物処理事業にも注力しています。廃棄物の焼却処理も行っており、焼却処理は公衆衛生や安全性の確保だけでなく、再資源化のための前処理としても機能しています。

このように焼却処理には社会にとってメリットがある一方で、GHGの排出も伴います。発生するGHGは、外部から受け入れる廃棄物を燃やすことで発生する部分が大きく、コントロールが困難です。

現在、DOWAエコシステムでは、GHG排出量削減に向けて、効率的な技術・プロセスの導入による、より低炭素な廃棄物処理を推進しつつ、フロン破壊などによる社会全体のGHG削減を実施しています。

DOWAエコシステムとSDGsの関わり その2 ~気候変動対策のためのフロン破壊~

上記に加えて、焼却施設からのCCS/CCUS(二酸化炭素回収・貯留)の研究開発も進めています。化学吸収法(アミン水溶液)を用いて、2023年に当社廃棄物焼却工場にて実証試験を行いました。

化学吸収法によるCO2回収は火力発電所などで実績がありますが、廃棄物焼却施設の排気ガスは火力発電所と組成が違うことなどから、まだ実現には課題が残っています。今後、グループ内の事業所にて試験を継続し、必要なデータを集めていく予定です。

第35回廃棄物資源循環学会研究発表会で講演しました

③脱炭素製品の再資源化

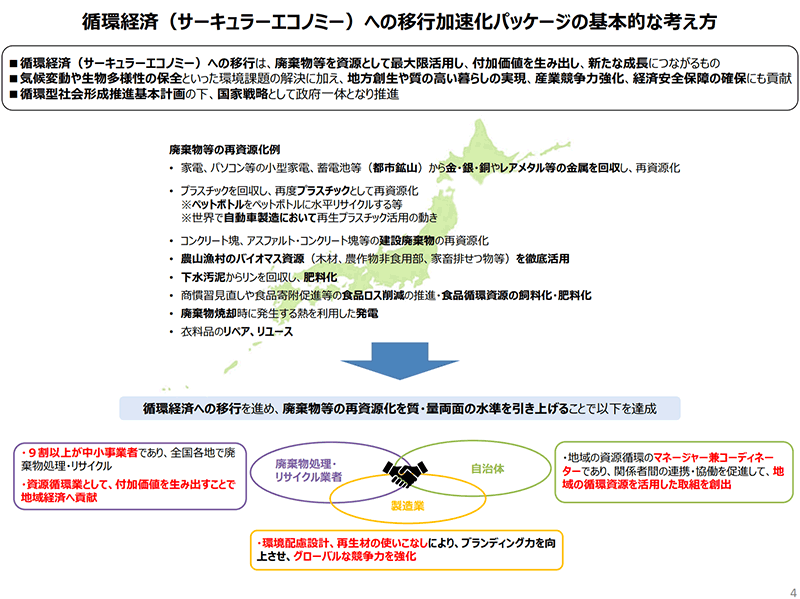

脱炭素社会への移行に不可欠な非鉄金属を安定的に供給するためには、資源循環の加速化が必要です。DOWAグループは、多種類の非鉄金属のリサイクルを行い、素材として、また、電池やEV部品等の機能部材として顧客に提供することにより、社会全体の脱炭素化に貢献してまいります。

リサイクルに関しては、例えば以下のような取り組みを行っています。

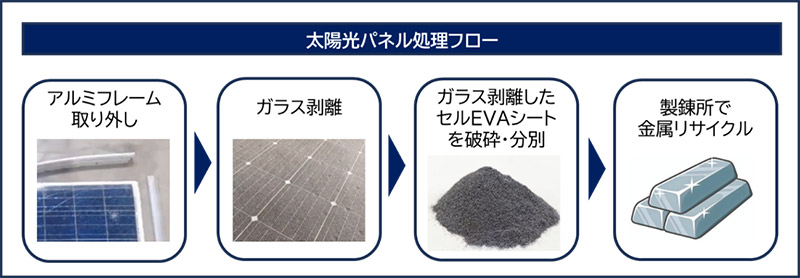

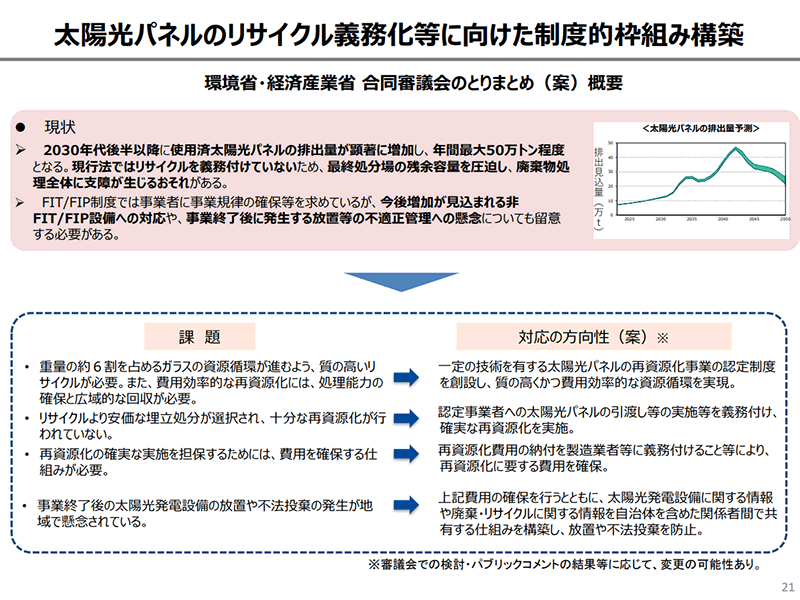

●太陽光パネルのリサイクル

2022年3月から、使用済み太陽光パネルのリサイクルを開始しています。これまでの金属リサイクルのノウハウで培った技術を生かし、有用物質を最大限回収すると同時に、有害物質が拡散しないような管理を実施します。

太陽光パネル(PV)の適正処理とリサイクルは、全国どこでもDOWAにご相談ください。

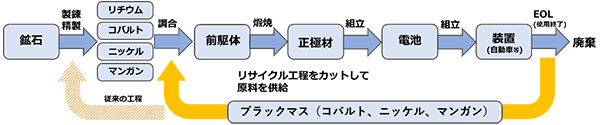

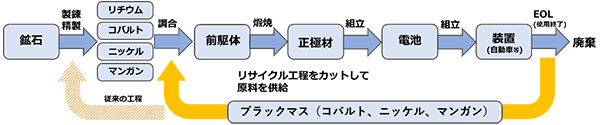

●リチウムイオン電池のリサイクル

使用済みリチウムイオン電池をリサイクルして、鉄・銅・ブラックマス(レアメタル含有)を回収しています。電気自動車用など、大型のリチウムイオン電池でも解体せずに受け入れられる体制になっています。

LIB(リチウムイオンバッテリー)とは? その5 DOWAのLIBリサイクル

また、秋田大学との共同研究で、ブラックマスを分離・精製せずにリチウムイオン電池の正極材の前駆体を作り、その前駆体を用いて正極材を製造する取り組みも実施しています。このプロセスでは製錬・精製するプロセスが不要となるため、より低炭素で経済的なリチウムイオン電池のリサイクルが可能になります。

100%リサイクル素材による正極材製造への可能性

■おわりに

当社は引き続き、廃棄物のリサイクル・適正処理を通じた循環型社会構築へ貢献していきます。加えて、上記のように脱炭素化に貢献する取り組みも進めていきます。