2024年9月から、環境省の「太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」と経済産業省の「太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ」が合同で開催されています。

今回は、昨年12月18日から実施されているパブリックコメントの内容をレビューします。

「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について

実施期間:2024年12月18日~2025年1月16日

■パブリックコメントの概要

政府は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの中心である太陽光発電の更なる導入拡大を進めています。

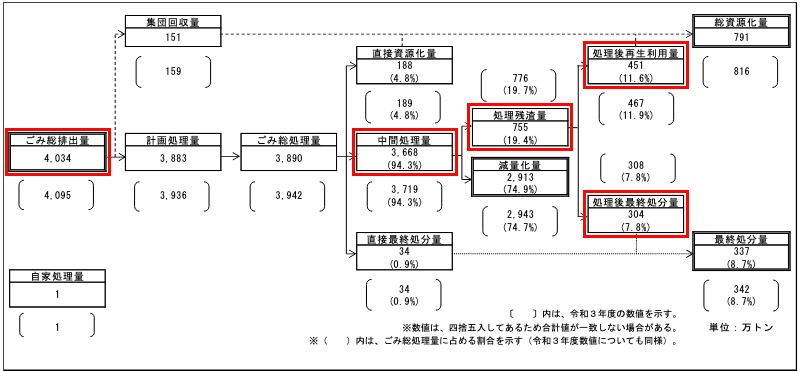

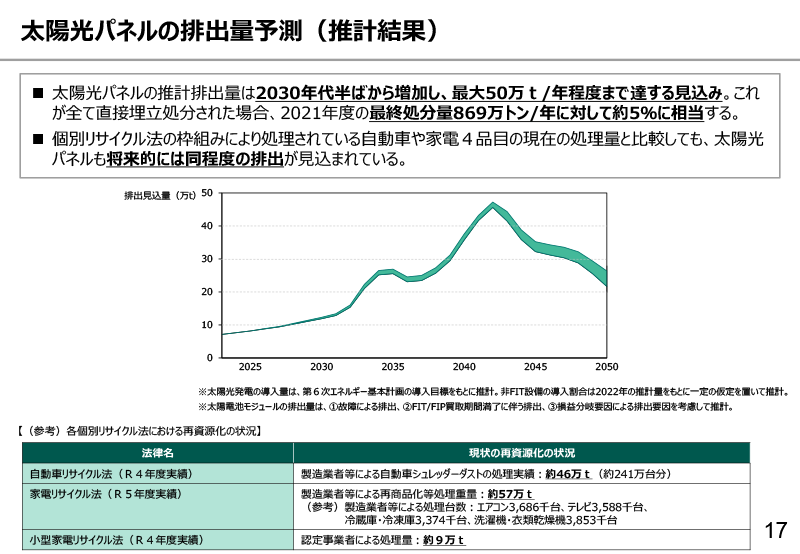

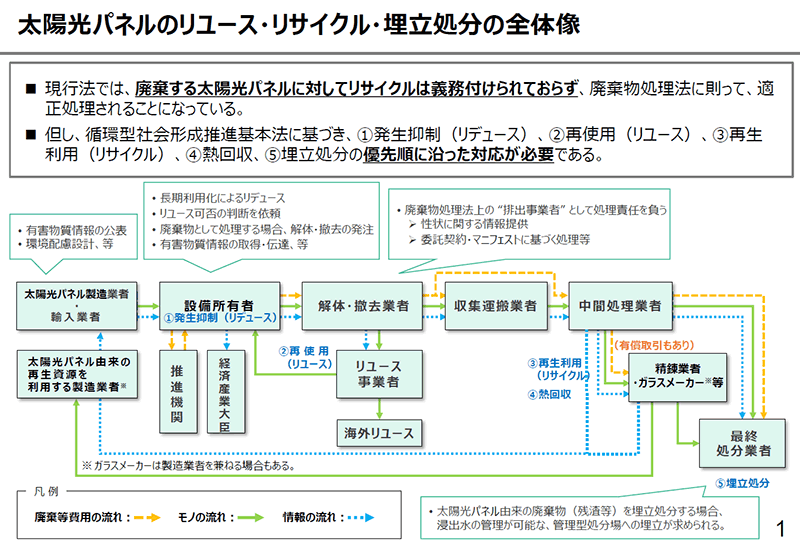

太陽光発電の導入拡大に伴い、このままいくと2030年代後半以降には使用済みパネルの排出量がピークを迎え、最終処分量の大幅な増加や放置・不法投棄問題につながる懸念があるなど、使用済太陽光パネルへの対応が課題となっています。

そこで今回、太陽光発電設備のリサイクル制度の創設に向けて、環境省・経済産業省はこれまでの審議状況を取りまとめた制度のあり方(案)を公表し、広く意見を募集しています。

公表された取りまとめ案は15ページからなり、以下の項目で構成されています。

- 総論(モノ・費用・情報の考え方)

- 具体的な措置

- 第三者機関について

- 風力発電設備の廃棄・リサイクルについて

- 今後の課題

次に、取りまとめ案の内容について見ていきます。

(文中の挿入図はすべてパブリックコメント参考資料から引用しています)

■リサイクル制度の骨格

- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)に基づき適正処理を求めるとともに、再資源化を義務付ける仕組みとする。

- 使用済太陽光パネルが関係者間で適切に受け渡され、確実に再資源化が行われるようにする。

- 制度化にあたっては太陽光パネルのリデュース(発電設備の長期安定電源化)、リユースの促進も併せて進める。

■制度の対象

- 制度開始以降に廃棄物として排出されるFIT/FIP設備と非FIT/非FIP設備の太陽光パネル(制度開始時点で設置済の設備を含む)を制度対象とする。

- コンクリート基礎や土台、パワーコンディショナー等、太陽光パネル以外の部材は再資源化義務の対象外。

- ペロブスカイトなど次世代型太陽電池については、今後の導入状況や再資源化技術の開発・普及状態に応じて対象とすることを検討。

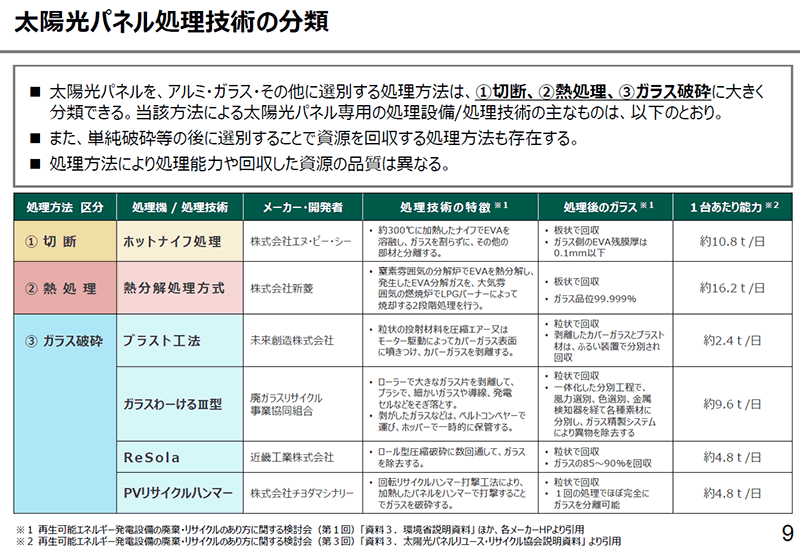

■リサイクルの質

- 制度開始から当面の間は、ガラスのダウンサイクル(路盤材等)、プラスチック・シリコンの熱回収を認めつつ、高度リサイクルに向けた中長期的な水準、方向性を制度で示す。

- 再資源化にかかる社会的費用を可能な限り低減する。

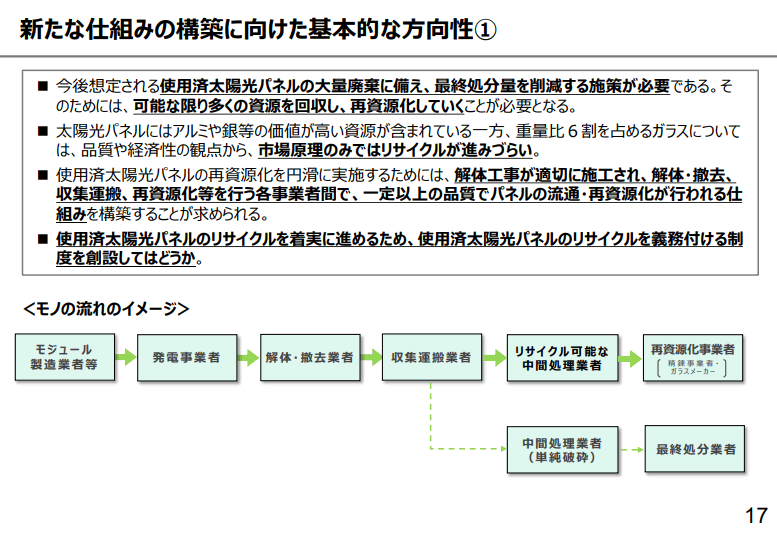

■リサイクルの実施体制の構築

- 設備所有者に対し、使用済パネルの速やかな取り外しを求める。

- 解体・撤去業者等に対し、中間処理業者への引渡し義務を課す。

- 収集運搬業者に対し、再資源化に支障がない方法での収集運搬を求める。

- 広域的に太陽光パネルを引取り、一定水準以上の再資源化が可能な中間処理業者を、主務大臣が認定する。また、当該業者に対して引取り義務を課し、再資源化等の実施を求める。

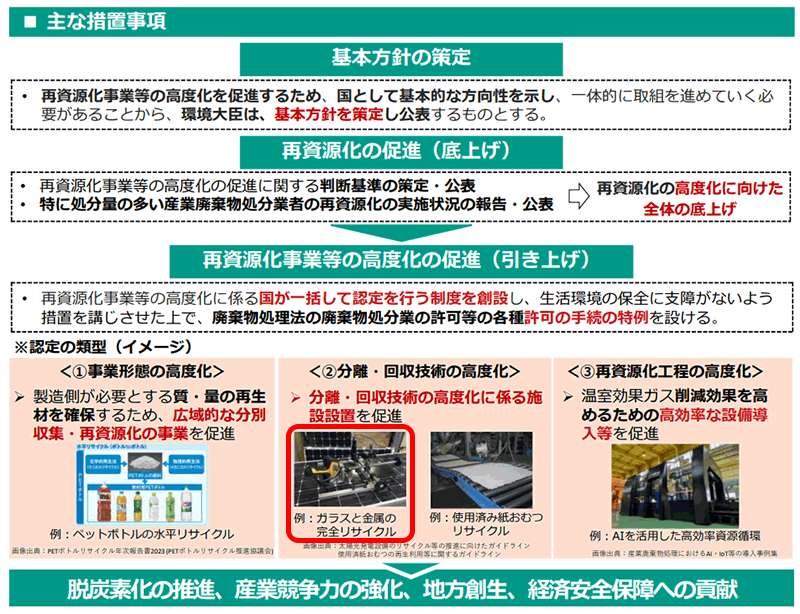

- 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(令和6年法律第41号)や設備補助制度等を通じて、全国各地へ高度リサイクル設備の導入を進める。

- 使用済パネルの集積や一時保管を行うことで収集運搬を効率化できる可能性があることから、収集運搬等に関する廃棄物処理法の基準について検討する。

■放置・不法投棄対策

- 太陽光発電設備全体を対象として、既存制度の着実な運用を図る。すなわち、FIT/FIP制度における解体等費用の外部積立を確実に行い、関係機関と連携しながら廃棄物処理法の規定をもとに適切に指導していく。

- 万が一、放置が行われた場合には、所有者等の原因者を特定し、設備の解体・撤去の履行を最大限追求する。その上で、やむを得ず自治体等の第三者が解体・撤去を行った際に、その時点で確保されていた解体等費用・再資源化費用を活用できるようにする。

■費用について

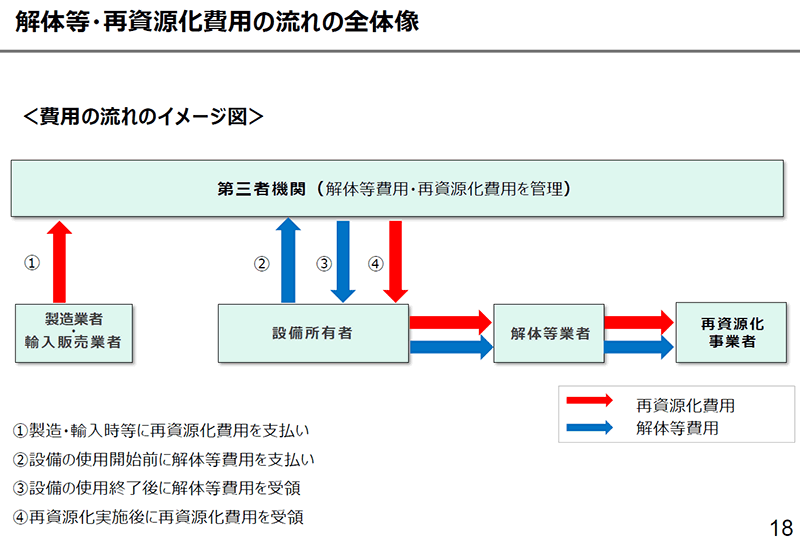

- 費用については、適正に解体等する費用(以下、「解体等費用」)と、再資源化にかかる費用(以下、「再資源化費用」)に分けて負担する仕組みとする。

- 解体等費用については、「排出者責任」の観点から設備所有者が負担する。再資源化費用については、生産者が製品の再資源化等に一定の責任を負うとする「拡大生産者責任」の観点から、製造業者が負担する。(ただし、海外製造製品については、輸入業者が負担。)

- 解体等費用について、設備所有者は、原則として発電事業の初期段階に解体等費用を第三者機関へ預託する。設備所有者は、解体等の実施に際して第三者機関から解体等費用を受領する。なお、確実な費用確保が見込まれる設備所有者については、例外的に内部積立を認める。

- 再資源化費用について、製造・輸入業者(以下、「製造業者等」)は、太陽光パネルを上市する時点等に再資源化費用を第三者機関へ納付する。再資源化を実施したことを証明できる書類等の提出を条件に、設備所有者は第三者機関から一定額の再資源化費用の交付を受けることができる。

- 解体等費用、再資源化費用の水準の大枠は早期に示すことが望ましい。

■情報について

- パネルの適正な廃棄・リサイクルを行うため、以下についての情報を一元的に管理し関係者間で共有する。

- パネルの含有物質(鉛、カドミウム、ヒ素、セレン等)等

- 発電設備の解体・撤去やパネルの再資源化・処理状況等

- 発電設備の所在、発電事業の廃止等

- 解体等費用、再資源化費用の支払義務者、支払い状況、支払額等

■第三者機関について

- 解体等費用、再資源化費用と情報の管理を行う。

- 効率的な再資源化の実施に向け、調査研究や再資源化事業者等の関連事業者に対する情報提供等を行う。

- 高い公益性・中立性と効率的な運営となるよう、個別リサイクル法を参考に検討を進める。

■風力発電設備の廃棄・リサイクルの考え方

- 風力発電設備についても解体等費用を確保する方策が必要なところ、基本的にはFIT/FIP制度の活用を想定し、所管の関係審議会で議論を深める。

- 風力発電設備のリサイクルについては、リサイクル技術が実証途上にあるブレード、およびネオジム等のレアアースの再資源化技術の確立を進める。

■今後の課題

- ガラスの高度リサイクル、プラスチックやシリコンのマテリアルリサイクル及びケミカルリサイクルといった中長期的に目指す再資源化の水準・方向性を示す。

- 高度リサイクルへのインセンティブ付与、再生材の利用の促進により、動静脈連携による太陽光パネル由来の再生材市場を構築する。

- ペロブスカイト太陽電池について、適正処理のためのルール作りやリサイクル技術の開発を進め、本制度への位置づけを検討する。

- 本制度の実施にあたり、制度の仕組みや手続に必要な情報の周知に努める。

- 太陽光パネルの国内資源循環について、環境配慮設計の考え方を含め、海外製造業者等への対外的な発信を行う。

■関係主体の役割・責任のまとめ

- 製造業者等は、「拡大生産者責任」の考え方に基づき再資源化費用を負担(第三者機関へ納付)する。また、パネル型式・含有物質等情報を第三者機関に登録する。

- 設備所有者は、「排出者責任」の考え方に基づきパネルの取り外しの実施・発注を行い、解体等費用を負担(第三者機関へ預託)する。また、発電設備情報を第三者機関に登録する。

- 解体・撤去業者は、パネルの取り外し、収集運搬業者への引き渡しを行う。また、解体・撤去情報を第三者機関に登録する。

- 収集運搬業者は、委託を受けたパネルの収集運搬を行う。また、収集運搬情報を第三者機関に登録する。

- 再資源化事業者は、パネルの引取り・再資源化を行う。また、再資源化情報を第三者機関に登録する。

- 第三者機関は、解体等費用・再資源化費用や再資源化に要する情報を管理する。また、調査研究や情報提供等を行う。

![]() この記事は

この記事は

エコシステムジャパン株式会社 狩野 が担当しました