今回は、「バイオ燃料」についてご紹介します。

■バイオ燃料とは?

バイオ燃料とは、動植物由来の燃料(化石燃料を除く)のことです。木材や農作物、有機性の廃棄物など様々な種類の原料から作られています。

バイオ燃料とは、動植物由来の燃料(化石燃料を除く)のことです。木材や農作物、有機性の廃棄物など様々な種類の原料から作られています。

化石燃料は埋蔵量に限りがあり、化石燃料を使用する事で地中に埋蔵されていた炭素がCO2として排出されるので大気中のCO2濃度が増加し、地球温暖化の原因になります。一方でバイオ燃料も使用することでCO2を排出しますが、植物の成長過程で大気中から吸収したCO2が放出されるため、大気中のCO2濃度は変わらず、カーボンニュートラルな燃料です。

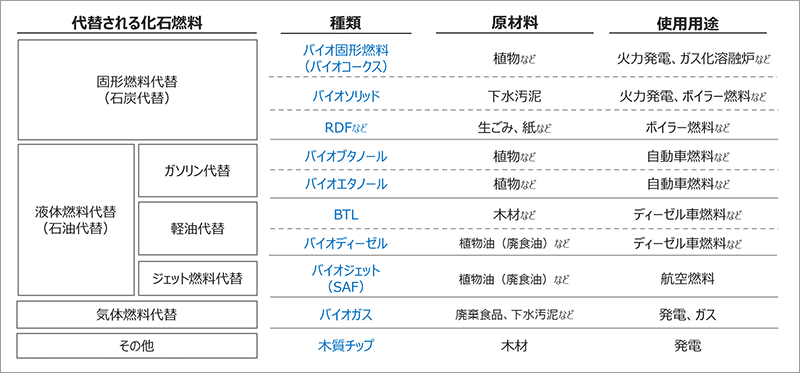

■バイオ燃料の種類

バイオ燃料は主に化石燃料の代替として活用されています。一例として、以下の表のような種類のバイオ燃料が存在します。

(筆者作成)

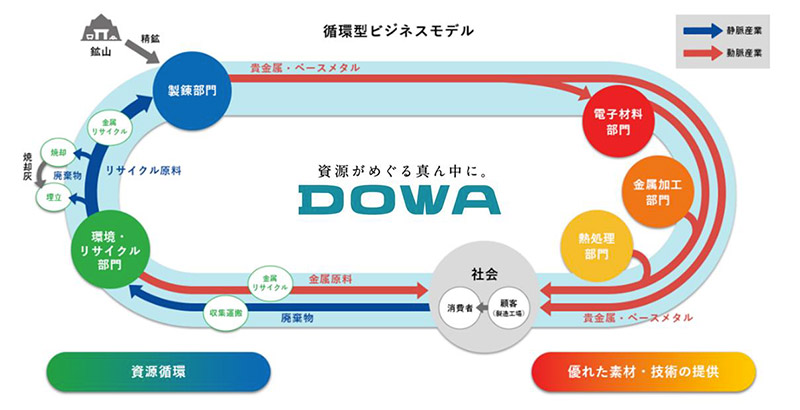

■バイオ燃料の製造事例(DOWAグループの例)

①バイオディーゼル(BDF)製造

バイオディーゼルは、パーム油などの油脂や、使用済みの食用油(廃食用油)から製造されます。バイオディーゼル岡山(株)では廃食用油にメタノールを加えて反応させ、その後精製することでバイオディーゼルを製造しています。

以下のバイオディーゼルについての記事もご参照ください。

カタログに載らない話:使用済み食用油をリサイクルし、CO2削減に貢献!

②バイオガス

バイオガスは、食品廃棄物や下水道汚泥をメタン発酵させることによって生じたメタンガスです。バイオディーゼル岡山(株)食品リサイクル工場では、食品廃棄物等をメタン発酵させて発生したメタンガスを利用して発電事業を行っています。

以下の記事についてもご参照ください。

DOWAエコシステムとSDGsの関わり その1 ~食品廃棄物の有効利用と再生可能エネルギー創出~

③バイオコークス

バイオコークスは、バイオ固形燃料の1つで、植物や有機性の廃棄物などから作られる石炭代替燃料です。

原材料を加熱・加圧した後に冷却することで、従来のバイオマス燃料よりも高い圧縮強度や長期の燃焼時間を実現できます。

DOWAグループでは、近畿大学の井田教授との共同研究を経てバイオコークスの製造装置を導入し、本格的な開発に向けた研究を進めています。

自社グループの溶融炉でもコークスの代替試験を実施しています。

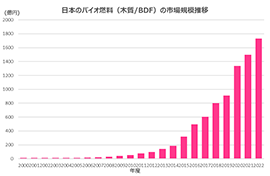

■バイオ燃料の市場

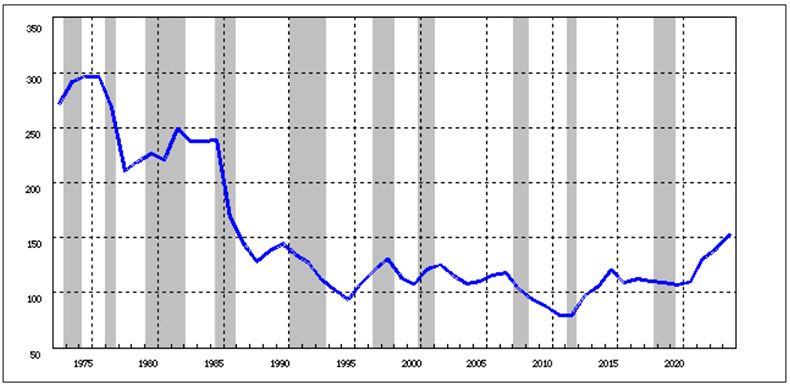

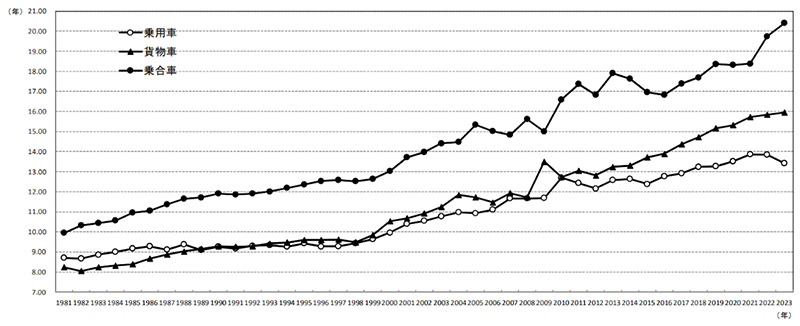

バイオ燃料の市場は成長しています。環境産業の市場規模に関するデータを見ると、日本では、バイオ燃料(木質バイオマス、バイオディーゼルのみ)で1,600億円以上の市場規模となっており、グラフの通り右肩上がりで上昇しています。

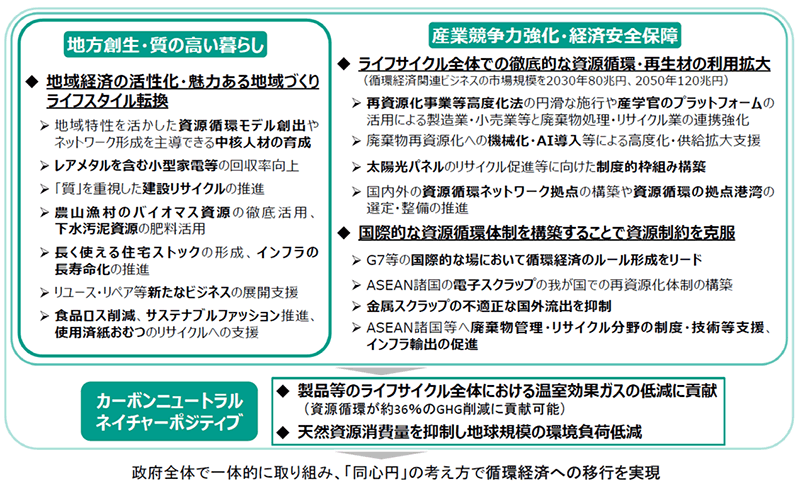

また、制度上でもバイオマス活用の動きがみられます。2022年9月に閣議決定された「バイオマス活用推進基本計画(第3次)」では、2030年の目標として、バイオマスの年間産出量の約80%を利用することが記載されています。

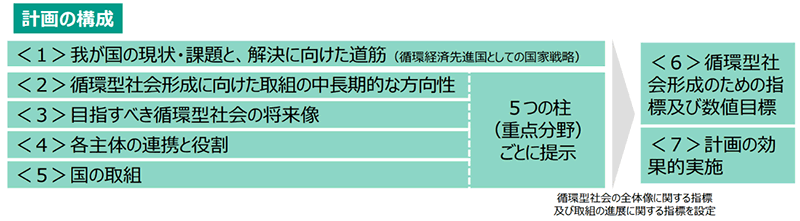

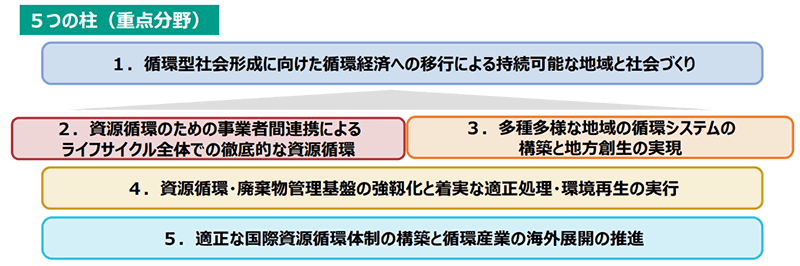

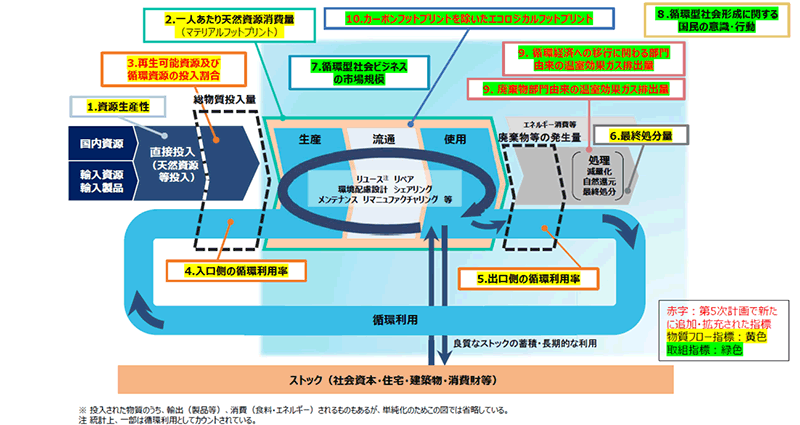

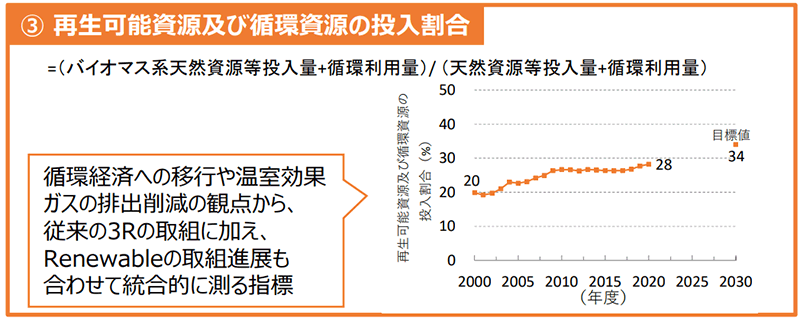

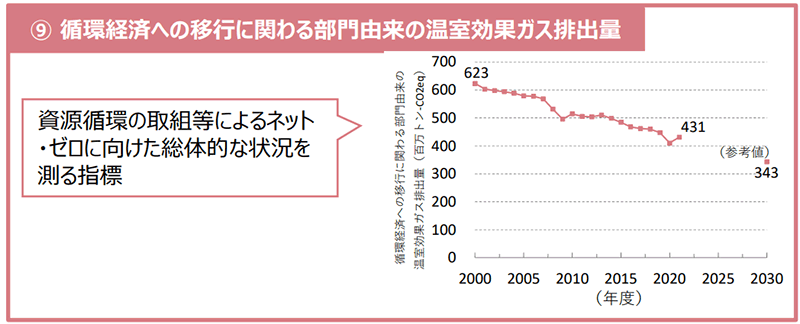

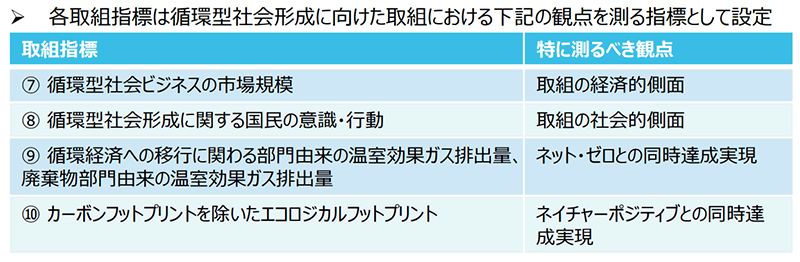

2024年8月に閣議決定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」では、「未利用間伐材、家畜排せつ物、下水汚泥等のバイオマスを、肥料、エネルギー等に徹底的に活用する」とされていたりと、バイオマスがますます活用されることが示唆されており、バイオマスを原料とするバイオ燃料も今まで以上に使用されると考えられます。

![]() この記事は

この記事は

DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました