前回は、リチウムイオンバッテリーのリサイクルの制度についてご紹介しました。

今回は、リチウムイオンバッテリーのリサイクルの現状やDOWAの取組をご紹介します。

■リサイクルの現状

1. 現在の車載用リチウムイオンバッテリー処理方法について

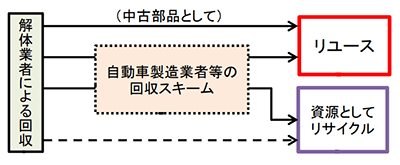

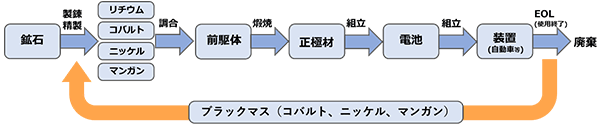

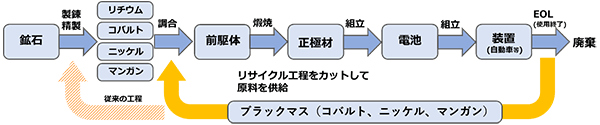

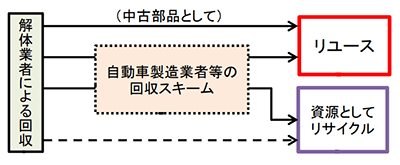

使用済み自動車のリチウムイオンバッテリーは主に自動車再資源化協力機構が回収・処理業者を手配し、資源としてリサイクルされています。

(出典)10_参考資料7電池・モーター・CFRP(env.go.jp)

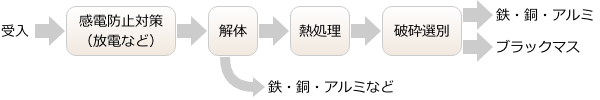

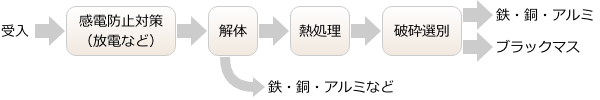

リサイクルされる際は、リチウムイオンバッテリーの感電防止対策を行った後に処理しやすい大きさに解体し、熱処理により電解液の無害化を行った後に破砕選別が行われるのが一般的です。

【参考】ブラックマス(エコペディア)

2. リサイクルする上での課題

■大型化

車載用リチウムイオンバッテリーは数百kgと大型です。また、電力系統用の電池として使われているリチウムイオンバッテリーだとさらに大型の電池もあります。

熱処理炉が大型の電池に対応していない場合には、熱処理を行う前に解体する必要があります。

■解体の難しさ

リチウムイオンバッテリーは製造メーカーごとに規格が異なるため、メーカーごとに解体の手順が異なります。また、そもそも解体を想定していない電池も存在するため、解体に手間がかかります。

■感電のリスク

リチウムイオンバッテリーはエネルギー密度(体積あたりのエネルギー量)が高いため、大型のリチウムイオンバッテリーを解体する場合には感電防止対策を行う必要があります。

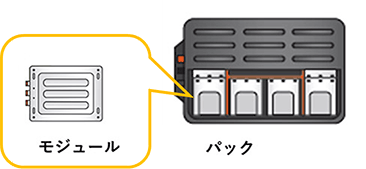

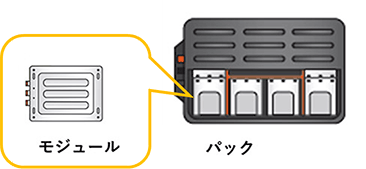

バッテリーパックの蓋を開けて、中のモジュールを取り出す作業は感電のリスクが高いので、事前にリチウムイオンバッテリーに蓄えられているエネルギーを放電させるなどの感電防止対策が必要となります。放電するための方法としては、塩水につけたり、放電器を使う方法、熱処理によって電池の蓄電機能を破壊する方法等があります。

■電解液の危険性

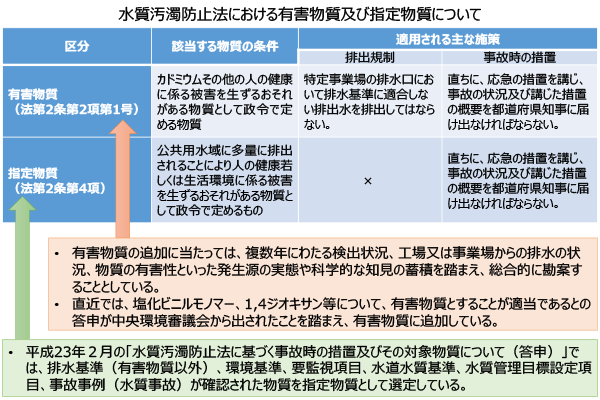

リチウムイオンバッテリーの電解液には危険物第4類に指定されている、低引火点の有機溶媒が使われています。

この電解液は引火点が低いため、例えば、解体の際に電動工具を使用すると、電動工具の火花から引火する危険性があります。更には、消防法で定められる指定数量への対応も必要となります。

また、電解液には六フッ化リン酸リチウムなど、空気中の水分と反応してフッ酸が生じてしまう物質が含まれている場合があります。その場合には、解体時には空気と触れないよう注意が必要となります。

加えて、電解液にフッ素が含まれている場合、熱処理工程においても排ガス処理に注意しなければなりません。

■資源の回収効率

EUの電池規則案ではリチウムイオンバッテリーからの元素回収率として、2030年までにリチウム70%、ニッケル95%などの目標が定められています。このようなリサイクル制度に対応するためにも、リチウムイオンバッテリーに含まれる元素の回収効率を向上させる必要があります。

しかし、リチウムイオンバッテリーには様々な元素が含まれており、またバッテリーの種類によって含有している元素や構成比が異なります。そのため、ブラックマスからコバルトやニッケルを分離・回収するのが難しいことが課題となっています。

■DOWAの取り組み

3. DOWAのリサイクル施設の特徴

DOWAグループでは、秋田県と岡山県にリチウムイオンバッテリーのリサイクル施設を保有しています。

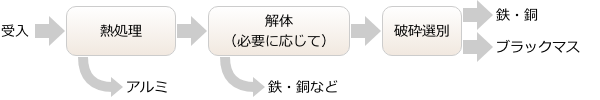

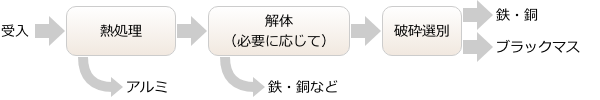

■大型でも解体せずに処理可能

DOWAグループのリチウムイオンバッテリーのリサイクル施設では大型のリチウムイオンバッテリーを解体せずにそのまま焼成炉へ投入して熱処理する事が可能です。

熱処理前の解体工程が不要のため、その分コストカットに寄与します。

■感電のリスクが低い処理工程

DOWAのリサイクルプロセスでは解体を経ず、有姿のままリチウムイオンバッテリーを熱処理しますので、熱処理前の解体が必要ありません。

■電解液を無害化できる

熱処理によってリチウムイオンバッテリーの蓄電機能を破壊することと、電解液に含まれる有機溶剤の無害化を同時に達成できます。

写真左:エコシステム秋田 外観

4. 高い回収率を目指す技術力

リチウムイオンバッテリーの熱処理では、ただ加熱すれば良いのではなく、熱処理後に行われる資源回収工程での回収効率を上げることができる熱処理である必要があります。

資源回収工程では、鉄、銅などを分離した後に破砕・選別を行い、鉄・銅・ブラックマス(レアメタル含有)を回収しています。

そのため、DOWAのリサイクルプロセスでは、レアメタルを含有するブラックマスからの資源回収の効率を上げるための処理条件など、より資源回収率を高めるための条件を研究し、資源の回収率を上げるためのきめ細やかな処理条件のコントロールを行いながら熱処理を行います。

【参考】100%リサイクル素材による正極材製造への可能性

ブラックマスの不純物を取り除く事で、ブラックマスを前駆体原料として使う、電池to電池の取り組みや、ブラックマスからのリチウム回収(炭酸リチウムの状態での回収)も、実証実験を実施しています。

写真:ブラックマス(左)と炭酸リチウム(右)

5. 適正処理、リサイクルのためのお願い

リチウムイオンバッテリーによって含まれる金属の割合が異なるため、同じ種類ごとに管理してリサイクルを行うことで、より効率よく資源を回収する事ができます。車載用など、大型のリチウムイオンバッテリーについては特に分別(正極活物質の種類ごとの分別)が重要となります。

【参考】LIB(リチウムイオンバッテリー)とは? その2 LIBに含まれる金属

6. さいごに

EV自動車の普及に伴って蓄電池の市場は拡大しており、自動車の廃棄に伴うリチウムイオンバッテリーの廃棄量も、今後増加していくことが予想されます。

また、リチウムイオンバッテリーに含まれるレアメタルの生産量が、今後増えていく需要を満たせるかどうかも懸念されています。そのため、リチウムイオンバッテリーのリサイクルはますます重要になると考えています。

DOWAグループの国内におけるリチウムイオンバッテリーのリサイクル施設は、既存の廃棄物の焼却設備を活用したもので、国内最大級のリチウムイオンバッテリーの処理能力を有しています。国外では、タイでも専用の焼却炉を導入し、地産地消によるリサイクルシステムを構築しています。

【参考】タイで有害廃棄物処理を開始しました

タイにおける環境・リサイクル事業を大幅に拡充

DOWAグループは、更なるリサイクル技術の向上を通じ、これからもリチウムイオンバッテリーの資源循環に貢献してまいります。

![]() この記事は

この記事は

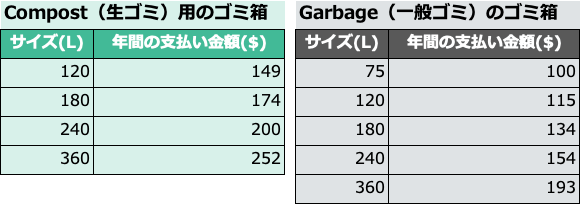

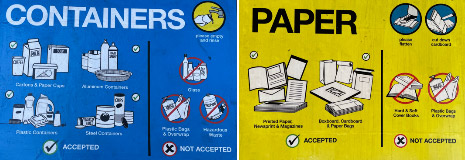

Containers(容器類)には、ガラス製の物を除く、すべての容器が含まれます。写真のとおり、牛乳パックなど紙製のものから空き缶、プラスチック製、アルミニウム製のものなどきれいに水で洗われた、もしくは汚れのない容器はまとめて「容器類」として分別します。ダンボールや紙袋、雑誌・新聞紙、書類などは、Paper(紙)です。ガラス製の瓶や容器は水で洗い流してからGrass bottles/ jarsとして分けます。

Containers(容器類)には、ガラス製の物を除く、すべての容器が含まれます。写真のとおり、牛乳パックなど紙製のものから空き缶、プラスチック製、アルミニウム製のものなどきれいに水で洗われた、もしくは汚れのない容器はまとめて「容器類」として分別します。ダンボールや紙袋、雑誌・新聞紙、書類などは、Paper(紙)です。ガラス製の瓶や容器は水で洗い流してからGrass bottles/ jarsとして分けます。