今回は、環境分野の情報管理についての記事の第2弾として、EUがサーキュラーエコノミーへの移行のために推進している「デジタル製品パスポート(DPP)」についてご紹介します。

前回の記事:環境分野の情報管理 その1 マニフェスト制度

■DPPについて(概略)

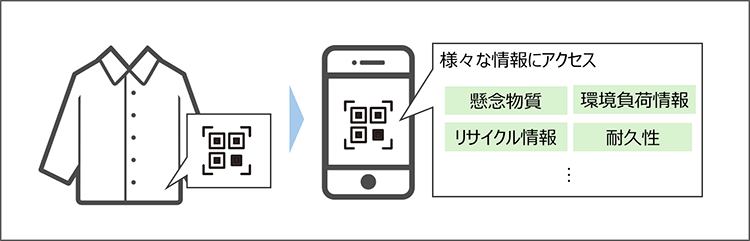

デジタル製品パスポート(DPP)は、製品のライフサイクル全体にわたる情報を電子上で提供するデータセットです。製品が何から作られて、どうリサイクルされるべきかなどの情報がデジタルで見える化されるため、製品のライフサイクル全体の情報を追跡できます。

DPPは、EUのエコデザイン規則(ESPR)による規制ですが、日本の製品であっても、EUに上市する場合にはDPPにアクセスするためのQRコード等を製品へ付与する必要があります。エコデザイン規則によれば、製品カテゴリーごとの委任法によってDPPが義務化されることになっており、例えば電池は、バッテリー規則により「バッテリーパスポート」として2027年から実装が義務化される予定です。

■なぜEUでDPPが定められたのか

DPPの目的を探るためには、サーキュラーエコノミー(CE)に関するEUの政策を確認する必要があります。

2019年:欧州グリーンディール

EUは「欧州グリーンディール」という成長戦略を提示しました。気候中立、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行、有害物質が無いこと等の環境課題への対応策を備えた社会への変革を目指しています。また、2015年に策定されていたサーキュラーエコノミー行動計画を刷新すること等、循環経済モデルへの移行の差し迫った対応が必要であることが強調されています。

> ※EUROPEAN COMMISSION The European Green Deal 前文より

ポイント:欧州グリーンディールでは、サーキュラーエコノミーへの移行を目指している

2020年:新サーキュラーエコノミー行動計画

欧州グリーンディールで示されたサーキュラーエコノミーへの移行を加速させるため、「新サーキュラーエコノミー行動計画」が出されました。この新計画の中では、気候中立とのシナジーを図るとともに、サーキュラーエコノミーは市民にとって、効率的で手ごろで長持ちし、再利用、修理、高クオリティなリサイクルのために設計された、高品質・機能的で、安全な製品を提供するとしています。

> ※EUROPEAN COMMISSION A new Circular Economy Action Plan (1. INTRODUCTION)より

ポイント:「新サーキュラーエコノミー行動計画」では、サーキュラーエコノミーは市民に持続可能性の高い製品を提供するとしている

参考:DOWAエコジャーナル EU新循環経済行動計画のポイント その道の人に聞く

2024年:エコデザイン規則(ESPR)

2024年には、エコデザイン規則が制定されました。エコデザイン規則の前文によれば、現状はEU市場へ上市される製品に以下の課題があるとしています。

- 持続可能性を高めることを保証する要件が存在しない

- ライフサイクル全体の持続可能性を高めるような製品設計がされていない

エコデザイン規則は、この製品設計やライフサイクルの過程における持続可能性を高めるエコデザイン要件の枠組みを定めるための規定になります。

> ※Official Journal of the European Union Regulation (EU) 2024/1781 前文(2)より

ポイント:エコデザイン規則によって、製品の持続可能性を高めるための「エコデザイン要件」を規定する

エコデザイン要件は、製品が一定の性能レベルになるための「性能要件」と特定の物質や環境指標などを含む「情報要件」で構成されています。DPPは、バリューチェーン全体に情報を提供でき、トレーサビリティを向上させる、つまり「情報要件」に含まれる重要なツールとして規定されています。

> ※Official Journal of the European Union Regulation (EU) 2024/1781 前文(32)より

ポイント:DPPはエコデザイン要件の情報部分を担うために規定されている

つまり、サーキュラーエコノミーへの移行による持続可能性の高い製品提供を達成するためにエコデザイン規則が定められており、DPPはそのエコデザインを情報面から支えるツールといえます。

■企業の影響

日本の多くの企業にも影響が考えられます。その理由は以下の通りです。

EU域内で上市された製品は、日本製も対象になる

上述の通り、段階的にEU域内では日本製品を含めてDPPの実装が義務化されます。現在は電池など一部カテゴリーで実装の動きが進んでいますが、最終的にはほぼすべての製品を対象とすることが想定されています。

該当製品のサプライチェーン全体についての情報提供が必要になる

DPPには製品のサプライチェーン全体の情報を掲載する必要があります。そのため、製品の部品等を提供する企業で、仮にEU域内で販売していなくても、サプライチェーンのどこかでEUと接点があれば、DPPに関連する情報を提供することになる可能性があります。なお、求められる具体的な情報については、各製品カテゴリーの委任法で規定される予定です。

■DPPの実装に関する動き(データ共有プラットフォーム)

上述の通り、DPPを実装するためには、自社が持っている製品情報だけでなく、ライフサイクル全体の情報が必要になります。そのため、サプライチェーン全体での情報共有が必要となります。

例えば電池を例にとると、原料採掘(金属等)、製錬、前駆体製造、正極材・負極材製造…と、製造に様々な段階があり、複数の企業が関わります。電池を使用した「車」で見れば、より多くの企業が関わる事にもなります。1社単独ではDPPへの対応は難しいことから、企業・組織間のデータ共有を目的としたプラットフォームが作られてきており、DPPの構築にも貢献すると考えられています。

①EUの例

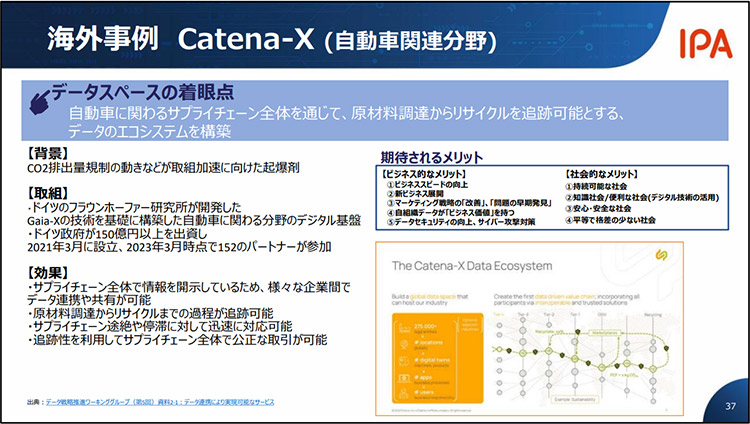

Catena-X

Catena-Xは自動車向けのデータスペースです。以下のIPA(独立行政法人情報処理推進機構)の資料でも紹介されているように、自動車産業のサプライチェーン全体で情報を共有できるプラットフォームになります。

DPPの基盤としても機能しており(参考:Catena-x HP)、日本を含めた様々な企業のDPPが統合されています。

②日本の例

ウラノス・エコシステム

ウラノス・エコシステムは日本が進めるデータ連携の取組です。経済産業省の資料では、このように説明されています。

産学官で連携して、企業や業界、国境を越えて、データを共有して活用するための仕組みについて、アーキテクチャの設計、研究開発・実証、社会実装・普及を行う取組を総称して、「Ouranos Ecosystem(ウラノス エコシステム)」と命名し推進。

(出典)独立行政法人情報処理推進機構(IPA) ウラノス・エコシステムの取組について

自前のシステムを作るのではなく、政府等が認定した各業界・分野のプラットフォームを組み合わせて利用される「エコシステム」です。

自動車・蓄電池業界の企業間でのデータ連携システムを運営する事業体が設立されており、Catena-Xとの連携も進められています。

■おわりに

デジタル製品パスポート(DPP)はEUがサーキュラーエコノミーへ移行する上で重視している取り組みです。先行して進められている電池等でのDPPを筆頭に、日本企業にも影響する内容になっています。

環境分野において、情報管理は重要です。有害物の情報は無害化処理をするために必須ですし、素材の詳細な情報が効率的なリサイクルにつながります。

デジタル技術を活用したDPPにより、これまでよりも緻密で多様な情報を内包した形で管理が実施されれば、無害化・リサイクルの高度化が進むことが期待されます。

情報管理についての記事は今後も続く予定ですので、ぜひご覧ください。

![]() この記事は

この記事は

DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました