環境関連の世界では、産業廃棄物処理におけるマニフェスト制度をはじめとして、様々な情報管理が行われてきました。今回は、環境分野の情報管理の1つとして、マニフェスト制度を紹介します。

■マニフェスト制度とは

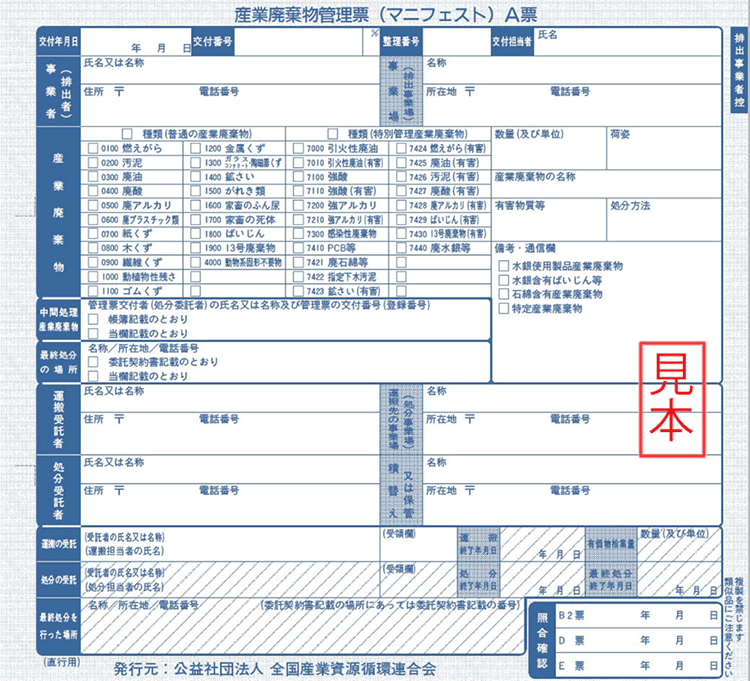

マニフェスト制度は、廃棄物処理法で定められた制度です。産業廃棄物の処理を他者に委託する際には、排出事業者、処理業者、収集運搬業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載、送付などの運用を行う必要があります。

以下の引用文にもある通り、マニフェスト制度は排出事業者が産業廃棄物を委託する際に、処理の流れを自身で確認し、処理責任を確保し、不適正な事案が生じたら迅速に原因究明をすることが目的とされています。

産業廃棄物管理票制度(以下、マニフェスト制度)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき産業廃棄物を排出する事業者が、その産業廃棄物の収集運搬又は処分を他人に委託する場合、その産業廃棄物の処理の流れを自ら確認し、処理責任を確保すること、産業廃棄物の不法投棄等の不適正事案の迅速な原因究明等を目的とした制度である。

(出典) 電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップに基づくマニフェスト制度の運用状況の総点検に関する報告

■マニフェスト制度の仕組み

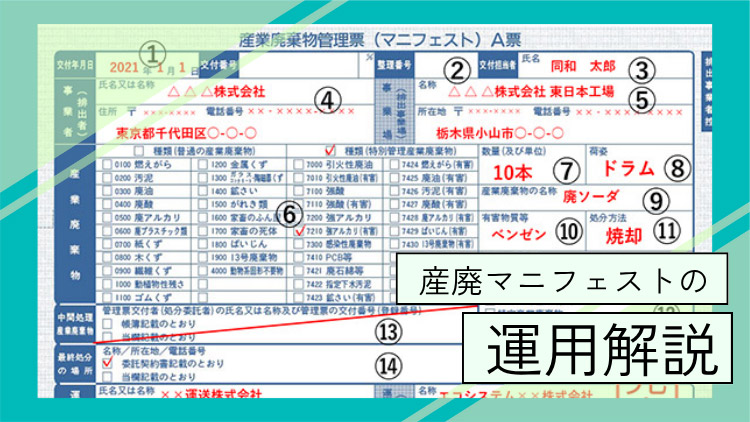

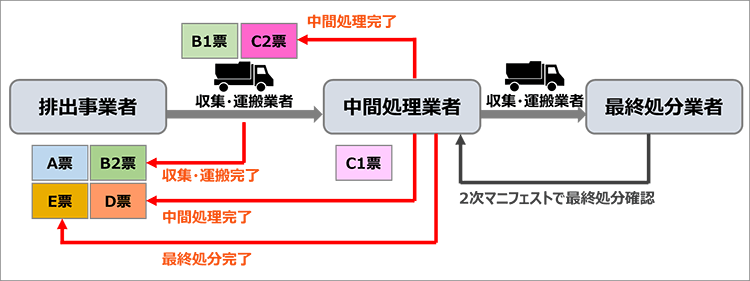

マニフェストは7枚綴り(積替用は8枚綴り)になっており、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれを記入、送付することで適正処理を担保します。運用については、以下の記事にて紹介しておりますのでご覧ください。

■マニフェスト制度の成立過程

1991年には、特別管理産業廃棄物に対してはじめてマニフェストが導入され、その後1997年に産業廃棄物全体に広がりました。「環境省五十年史」によれば、廃棄物の排出量が増大していることや、不法投棄の社会問題化が背景にあったとされています。以下は、「環境省五十年史」から、廃掃法改正に関する部分を引用しています。

1991年の改正は、廃棄物処理施設整備緊急措置法の改正とともに行われた(平成3年法律第95号)。このときの廃掃法の改正は、廃棄物の排出量の増大等により、最終処分場等の処理施設の確保が困難になり、また、不法投棄が社会問題化したことなどから、廃棄物処理体制の拡充強化を図ったものであり、①廃掃法の目的への廃棄物の減量化、再生利用の付加、②事業者、国民を含めた各主体の責務の強化、③廃棄物処理の計画化(市町村の一般廃棄物処理計画、都道府県の産業廃棄物処理計画、市町村長による多量一般廃棄物排出事業者の一般廃棄物減量化計画作成の指示、都道府県知事による多量産業廃棄物排出事業者の産業廃棄物処理計画の作成の指示)、④特別管理廃棄物制度の導入と特別管理産業廃棄物に対する廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)の採用、⑤廃棄物処理業者の規制の強化(許可の更新制の導入と、収集運搬業と処分業の区分)と処理施設の規制の強化(設置についての届出制から許可制への移行)、⑥廃棄物処理施設の整備推進のための廃棄物処理センター制度の創設、⑦廃棄物の不法投棄等を防止するための罰則の強化などがあげられる。

(出典)環境省五十年史(記録編-03-1)

■電子マニフェスト制度

紙マニフェストではなく、電子マニフェストによる運用も進んでいます。

電子マニフェストを導入すると、紙マニフェストを交付する代わりに、情報処理センターを介してネットワーク上でやり取りすることができます。

食品廃棄物の不正転売事案を受けて、2020年4月からはPCB廃棄物を除いた特別管理産業廃棄物を年間50t以上排出する事業者に対して、電子マニフェストの使用が義務化されています。

また、2027年4月からは、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告時、処分方法や再資源化に関する情報等を合わせて報告することが義務化されます(2025年4月公布「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」より)。

情報処理センター(JWネット)の公開情報によれば、2024年度の電子化率は62.1%ということですので、既に半数以上が電子化されていることになります。

紙だと郵送していた部分が短縮され、かつマニフェストA票とその他写しとの突合せをする必要もなくなっているため、情報管理がしやすくなっています。また、処理の過程が電子上で透明化されるとともに迅速に共有されることで、トレーサビリティも向上しています。

■法の規定

廃棄物処理法において、マニフェスト制度は以下の通り規定されています。条文内の「産業廃棄物管理票」がマニフェストのことを指します。

第十二条の三

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

(出典)廃棄物処理法

また、マニフェスト制度には罰則があります。廃棄物処理法第27条の2によれば、罰則は以下の通りです(排出事業者に関連するもののみを掲載)。

| 事例 | 罰則内容 | 該当条文 |

|---|---|---|

| マニフェストを交付していない | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 第27条の2第1項 |

| マニフェストの法定記載事項を記載していない | 第27条の2第1項 | |

| マニフェストに虚偽の記載をしている | 第27条の2第1項 | |

| マニフェストを保存していない | 第27条の2第5項 | |

| 電子マニフェストを虚偽登録している | 第27条の2第9項 |

マニフェスト交付時のミスは、拘禁刑や罰金などの重い罰則につながります。また、産業廃棄物の不適切な処理が行われ、生活環境の保全上支障が生じた(または生ずる恐れがある)場合に、もし排出事業者が該当の産業廃棄物に関するマニフェストの違反をしていた場合には、排出事業者が支障の除去等を行う措置命令の対象となります(廃棄物処理法第19条の5)。

産業廃棄物を日常的に出している工場では、毎日のようにマニフェストが発行されますし、マニフェストの記入は作業のように感じるかもしれませんが、法定事項の記載漏れなどの記載ミスが、そのまま法律違反につながるため、注意を怠らないようにする必要があります。

■おわりに

マニフェストは、産業廃棄物分野における情報管理において、重要な役割を果たしています。最近では、脱炭素や高度なリサイクルのため、環境分野におけるトレーサビリティの重要性が言われ始めていますが、マニフェスト制度はそのような取組の先駆けのようにも思われます。

実際の記入方法やミスしやすい箇所等については別の記事で紹介していますので、合わせてご覧ください。

![]() この記事は

この記事は

DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました