韓国の某カフェでは最近まで紙のストローが使われていましたが、またプラスチックストローに戻るというニュースを見ました。

使ううちに飲み口がふやけてしまい、飲みにくくなるという使用面でのデメリットが、どうにも克服できなかった……というのが多くの利用者の共通認識だったのではないでしょうか。プラスチックに戻るという「エコに逆行する施策」はやむを得ないとはいえ、やはり残念です。

そんな韓国ですが、特に女性を中心にエコストローが浸透しています。今日はその「捨てない」ストローを紹介したいと思います。

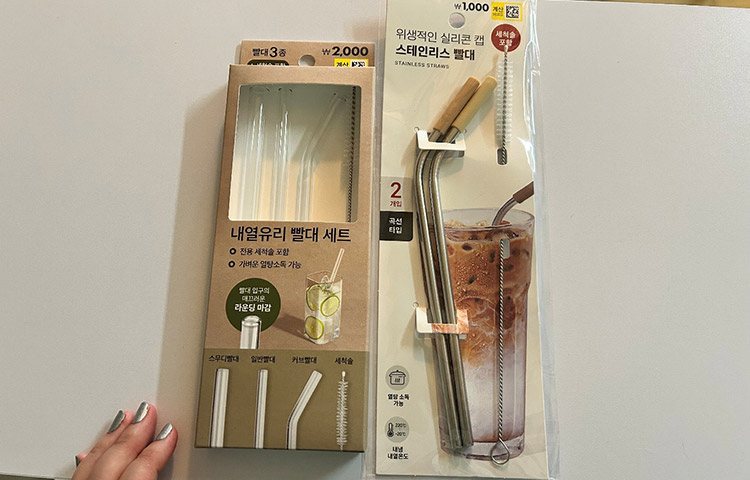

■雑貨店やオンラインでも人気のエコストロー

韓国で市販しているエコストローは、主にステンレス製と、耐熱ガラス製の2種類が人気。

オンラインストアでも様々なメーカーが販売していますし、韓国の人気雑貨店でも専用コーナーが設けられているほどです。

韓国では真冬でもアイスコーヒーなど冷たい飲み物を好む人が多いため、需要があるのだと思われます。実際、以前勤務していた会社では、女性社員がよくこの洗って使えるタイプのストローを使用していました。

■耐熱ガラスストローとステンレスストローを使ってみました

捨てないストローの存在は数年前から知っていたのですが、実際に使うのは今回がはじめて。使い心地を試してみます。

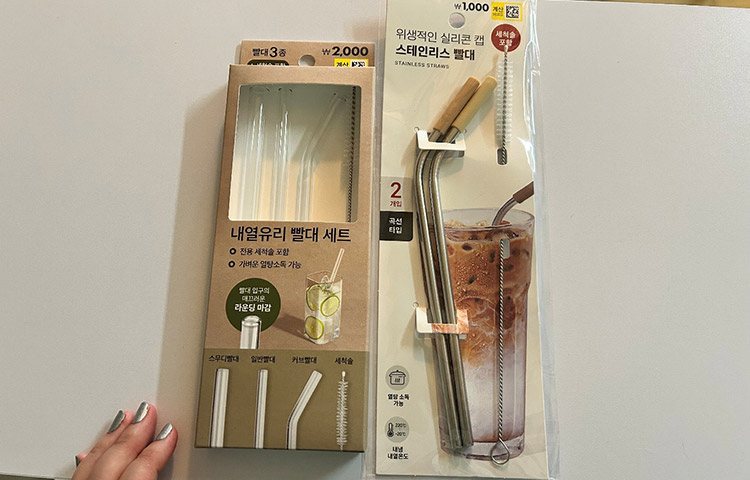

雑貨店で買ったのは「耐熱ガラスストロー3種」と「シリコンキャップ付きステンレスストロー2種」。

繰り返し使えるのはエコですが「内側はちゃんと洗えるのか」という衛生面も気になるところ。しかしご安心を。どちらの商品にも専用の極細ブラシがついています。

2,000ウォン(約211円)以下で数本セットな上、洗浄用ブラシまでついているというコスパの良さにも驚きです。

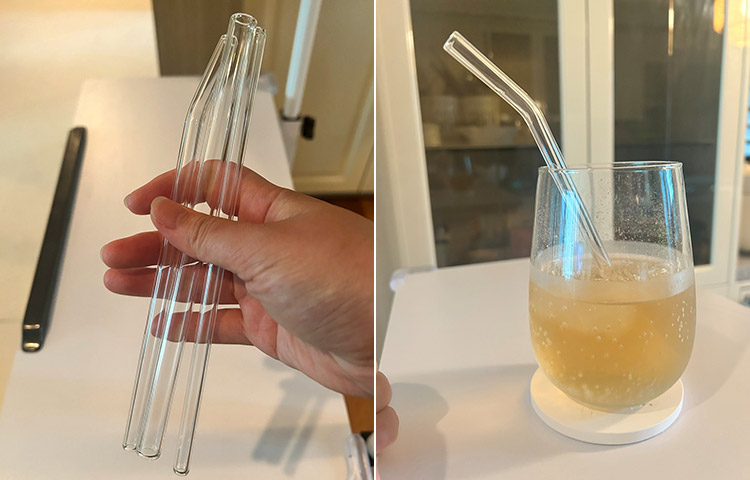

■耐熱ガラスストローレビュー

まずは耐熱ガラスストローからレビューします。セット内容は、ストレートタイプ、飲み口が曲がったタイプ、スムージーやタピオカ用の太いタイプの3種類。これで2,000ウォンは嬉しいですね。

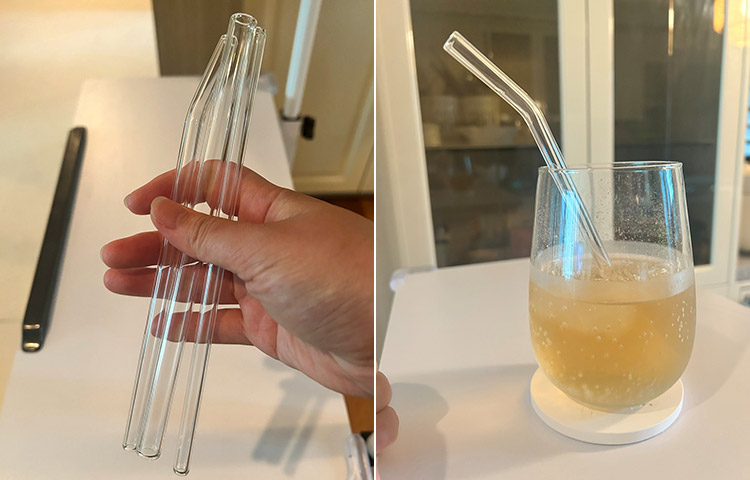

軽くブラシで洗って、さっそくコップに入れてみました。普通のプラスチックストローよりも涼しげな印象で、夏にぴったり!

口に当たった時の違和感があるかな?と思いきや、ジュースを飲むにあたって特に不便さや、違和感はありませんでした。

強いて言えば、グラスに当たった時の音が気になるくらいでしょうか。ガラス同士なので少し丁寧に扱う必要があり、小さなお子さんがいる家庭にはやや不向きかもしれません。

なお、パッケージによると食器洗浄機でも洗えるようなので、衛生面・お手入れのしやすさの面でも優秀だと思いました。

■ステンレスストローレビュー

続いてはステンレスストロー。こちらは2本セットで1,000ウォン(約105円)と、耐熱ガラス製に劣らぬコスパです。耐熱ガラスストロー比、やや細めの設計になっています。

飲み口にはシリコンキャップがついており、説明を見ると「安全性のため」とあるので、ステンレスの加工面で万が一けがをしないための工夫のようです。

こちらもジュースを飲む分には違和感などなく、ガラスと接触する際の音が気になる程度。お子さんがいる家庭ではステンレスの方が安全かもしれません。

また、シリコンキャップのおかげで口当たりが柔らかいためか、ガラスストローよりも「親しみ」を感じました。このシリコンの部分がプラスチックストローに近い口当たりなのです。何気なく使っているストローにも、慣れがあるものだと気づきました。

こちらの耐熱温度は-20度~220度までとなっており、煮沸消毒して使えます。キャップを外して洗えば、衛生面も問題なさそうです。

■世界的に広まってほしいエコストロー!

韓国で人気のエコアイテム「耐熱ガラスストロー」と「ステンレスストロー」をご紹介しました。個人的には見た目も涼しげな耐熱ガラス製がお気に入り。エコなだけでなく、映えも実現してくれて「おうちカフェ」のよき相棒になってくれそうです。

某カフェの件に限らず、プラスチックストローをなくすまでの道のりはまだまだ長そうですが、こうした「捨てない」ストローが世界的に少しずつでも普及していくことを願っています。

※レートは7/4現在のものです。

この記事は

この記事は

フリーランスライター Sun Chisako が担当しました